早稲田大学新技術説明会 断線を自己修復するニューテクノロジーに脚光

6月21日、科学技術振興機構(東京都千代田区)で「早稲田大学新技術説明会」が開かれた。ここでは、エレクトロニクス関連の講演2件をピックアップする。

理工学術院基幹理工学部機械科学・ 航空学科の岩瀬英治准教授は「断線を自己修復する金属配線およびこれを用いた電子デバイス」と題して講演した。その名の通り、電極の断線を自動的に修復するという斬新なアイデアで、折り曲げを繰り返すために断線が発生しやすいフレキシブルデバイスに効果的だという。

デバイスの基本構造はサブストレート/メタル配線/ナノメタル粒子分散液またはゲルという格好。配線上に断線欠陥がある場合、交流電圧を印加すると最上部のナノメタル粒子が自己整合的に断線部のみに集まって自己修復される仕組み。これは、断線部に強い電界が発生するという電界トラップ効果によるものである。つまり、断線の発生場所を知る必要がなく、自己整合的に修復が行われる。さらに興味深いことに、ナノメタル粒子は断線部に過度に集積することはなく、適度な状態、つまり本来の膜厚とほぼ同レベルに達したら集積が終了すること。これは、ナノメタル粒子の集積にともなって断線部が修復される結果、電界トラップ効果がほとんどなくなるためである。

研究グループが研究に用いているのはAu電極とAuナノ粒子のコンビネーションで、後者は粒形20nm程度の市販品を使用。交流電圧を1.5~3V印加すると自己修復プロセスが実現する。当初は修復サイズが幅250nm程度にとどまっていたが、最近ではマックス30μmクラスにまで拡大することに成功。つまり、電極のリペアという目的には十分なサイズが自動修復できるようになった。

さらにユニークなのは、デバイスの駆動電圧と自己修復に必要な電圧を同一にすることができること。これを実証するため、プラスチックフィルムサブストレート上にLEDを実装して配線したサンプルを作製。電圧印加によって点灯したこのサンプルをある程度引き伸ばすと、配線に断線が発生することによってLEDが消灯してしまうが、数秒後には再点灯する動画を披露。これは、通常時はLEDを点灯させるために消費電力が消費されているが、断線によって消灯してしまった場合は瞬時に同一電圧によって自己修復プロセスが自動的に、つまりスイッチングレスで行われ、これが終了すると、また自動的にLEDを点灯させるのである。すなわち、自動的にスイッチングや診断を行うことができる。

前記のように最大のターゲットは曲げを繰り返すフレキシブルデバイスだが、ウェアラブルデバイス、球体の表面など伸縮性がないと貼り付けが困難な曲面貼り付けデバイス、さらに床下やコンクリート構造体の中など交換が困難または高コストな場所に配置するデバイスなどにも有効としている。

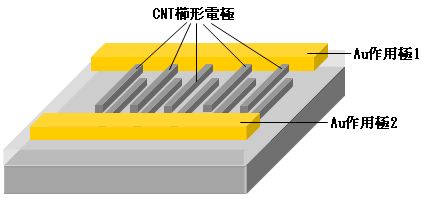

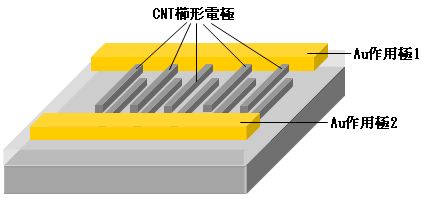

CNTを用いて櫛形電極を作製

図1 試作した櫛形電極の構造

|

一方、高等研究所講師の杉目恒志氏は「カーボンナノチューブフォレストを用いた立体型櫛型電極」と題して講演した。基板上にカーボンナノチューブ(CNT)フォレストをダイレクト形成するという研究で、1011~1013本/cm2という高密度が得られるのが特徴。

基板上に導電性下地としてCu、コンタクト層としてTi、そして触媒層としてMo/Tiを成膜。続いて、CVD法によって触媒上に高密度CNTフォレストを成長させる仕組み。この際、550℃以下という低温、かつ数分という短時間でCNTフォレストが成長する。

有力用途は血糖値センサーをはじめとする電気化学バイオセンサーで、これへの応用を想定し、今回の実験では櫛形電極を試作した。具体的には前記の導電層や触媒層を成膜した後、UVリソグラフィで櫛形電極部をパターニング。さらにSiO2膜を成膜し、フォトリソによって作用極1および作用極2の上部をマスキングした後、CNTを自己整合的に触媒パターン上に成長させた。CNTの厚みは0.66μmである。この結果、反応性と耐久性に優れた電気化学バイオセンターを試作することに成功。すでに一部で実用化されている熱分解カーボン型電極に対し、低温成長、そして耐久性の点で優位であることが確認できた。

|