FPD、PCB、次世代光源のニュースサイト STELLA通信 |

|

※STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションによって運営されています。 supported by Stella Corpration., Inc. |

nano tech 2014/新機能材料展2014/Printable Electronics 2014(1月29~31日) |

||||||||||||||||||||

1月29~31日、東京ビッグサイトで開かれた「nano tech 2014/新機能材料展2014/Printable Electronics 2014」。独断と偏見でおもなトピックスをレポートする。 有機ELでは、今年も山形大学が圧倒的な存在感をみせつけた。まず驚かされたのは、写真1のように水槽で光るフレキシブル有機EL照明デバイス。厳密にいうと液体中(3Mフロリナート)で発光させたものだが、もちろん通常の水中でも発光可能だ。こうした水中デモはこれまで蒸着装置メーカーの長州産業が各種展示会でデモしていたが、研究機関がデモするのはこれが初めてだ。

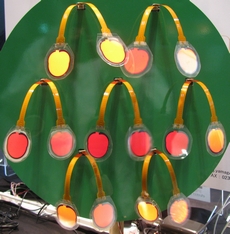

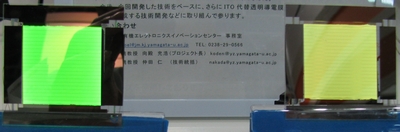

気になる封止方法だが、通称ダムフィル方式で封止した。この方法はフレキシブルエレクトロニクスデバイス向けに開発されたもので、固体封止の一種に分類できる。プロセスフローは、まずガスバリア膜付きプラスチックフィルム封止基板にフィル材を塗布する。この際、フィル材は乾燥材機能と緩衝機能を担う。ダム(シール層)と接触しよいよう、額縁以外に塗布する必要があるため、N2雰囲気でスクリーン印刷する。塗布後、室温でホールドまたは低温で仮乾燥する。この結果、フィル材は液体状態から高粘度状態へ変化し、固体に近い状態となる。続いて、一般的なエポキシ系UV硬化樹脂をダムとしてディスペンス塗布またはスクリーン印刷する。そして、有機ELデバイス基板と貼り合わせた後、最後にUV硬化(+熱硬化)して封止する。 つまり、通常のシール材とプラスチックフィルム封止基板だけで不純物をシャットアウトする。いうまでもなく、これは従来の常識では考えられなかったことで、封止基板だけでなく、デバイス基板も水蒸気や酸素バリア特性の高いバリア膜付き封止フィルムを使用することが絶対条件となる。今回は富士フイルムのPETベース製スーパーバリアフィルムを使用。水蒸気透過性は正確に測定していないが、室温における輝度半減寿命は5000時間を確保。つまり、オールオーガニック封止でも実用レベルのライフタイムが得られる。試作パネルは100×100㎜(発光エリア88×88㎜)サイズで、マルチフォトンエミッション構造により赤色燐光発光ユニットを2段スタックした。最大の特徴は薄型軽量化、そしてフレキシブル化が容易なことで、厚さを約0.3㎜、重さを約5gに薄型軽量化した。 山形大学はこのフレキシブル有機ELデバイスを用いたユニークなアプリケーションも公開。写真2のさくらんぼイルミネーションで、フレキシブル有機ELを県のシンボル的存在であるさくらんぼ形状に加工。さらに、枝部に曲げセンサーを配置。その揺れ幅をセンシングすることにより、有機ELの輝度を自動調光できるようにした。同大学と東北芸術工科大学、寒川江市技術振興協会による共同開発で、風にそよぐさくらんぼのきらめきを有機ELで表現したという。 また、次世代テクノロジーのデモも相次いで敢行。まずは資源枯渇が叫ばれるITOをレス化したITOフリー有機EL(50×50㎜)で、アノード補助電極としてMo/Al/Moメタルレイヤーを成膜し、フォトリソにより幅30μm、ピッチ1.5㎜でストライプ状にパターニング。この後、透明な有機ポリマー材料をスピンコートしてアノード電極を形成した。もちろん、発光特性はコンベンショナルなITOデバイスと遜色ないが、シート抵抗値はITOの10倍以上に上昇する。

さらに、背面サブストレートとして新日鐵住金グループのSUS基板(板厚50μm)、並びに日本電気硝子のフレキシブルガラス基板(板厚30μm)を使用した二つのフレキシブルデバイス(92×92㎜)を展示。どちらのサブストレートでもフレキシブル化が可能なことを示した。 そのほか、ホール注入層とホール輸送層をウェットコート法で成膜した2層塗布型デバイス、さらにアノード補助電極と絶縁層をオフセット印刷したガラス基板サンプルも展示。同大学のスモールブースを見るだけで次世代有機ELが展望できるようにすら感じた。 塗布型CNT-TFTで13.4cm2/V・sというハイモビリティが

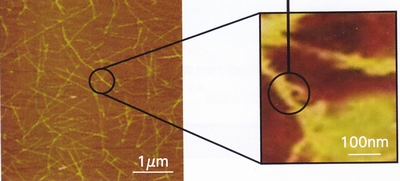

酸化物TFT、有機TFTと並ぶフレキシブルデバイス用TFTの有力候補とされるCNT(カーボンナノチューブ)-TFTでは、東レが塗布型CNT半導体材料を紹介。韓国のKyunghee Universityと共同開発したフレキシブルCNT-TFTアレイを披露した。 周知のように、CNTをはじめナノカーボン材料は凝集するため、バルクのシングルウォールCNTから半導体性SWCNTだけを抽出した後、P3HTなどの高分子半導体をつけたCNT複合体を作製。これを有機溶媒に分散させて塗布液を作製する。高分子半導体はCNTに絡み合う形で保持されるため、溶液中はもちろんのこと、膜化後も凝集せず、均一な分散状態を維持する。CNTはP3HT結晶間を橋渡しし、電荷の流れをスムーズにする役目を果たす。この後、CNT-TFTの半導体層としてチャネル上に塗布し、150℃程度で焼成する。 今回披露したのはポリイミドフィルム上に作製したボトムゲート/ボトムコンタクト型アレイ(160×120)で、スイッチングTFT、ドライビングTFT、ストレージキャパシタというシンプルな2T1C構成を採用。チャネル長は6μmで、CNT複合体半導体膜はインクジェットプリンティング法またはリフトオフ法でパターニングした。最大の特徴は13.4cm2/V・sというハイキャリアモビリティで、ON/OFF電流レシオも106以上、Vthも-1.3Vと実用的なスペックが得られた。 有機薄膜太陽電池のポテンシャルは色素増感太陽電池より上?

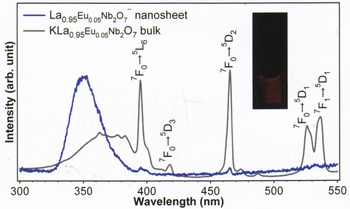

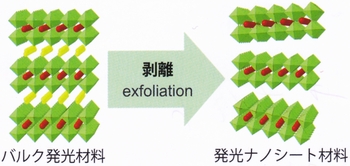

ここにきて参入メーカーが相次いでいる有機薄膜太陽電池では産業技術総合研究所、東芝、山形大学、金陽社が試作デバイスを公開した。What's NEWはオフセット印刷用シリコンブランケットメーカーの金陽社が披露したフレキシブルデバイスで、ガスバリア膜付きPETフィルム基板上に高分子デバイスを作製。詳細は明らかにしなかったが、有機層はすべてオフセット印刷法でダイレクト成膜した。つまり、アノード、有機層、カソードそれぞれの位置をずらして素子を分離したもので、コンベンショナルなレーザーエッチング法に比べ製造コストを大幅に削減できる。 周知のように、有機系太陽電池としてはこれまで色素増感太陽電池が先行している感があったが、今回の展示会では色素増感太陽電池のデモはほとんどなく、有機薄膜太陽電池の方が存在感が高かった。実際、光電変換効率もチャンピオンデータで10%強、実用データでも9%弱を達成するなど、クオリティ面でも色素増感太陽電池との差はほとんどなく、むしろ実用化では有機薄膜太陽電池の方が優勢になるのではと感じた。 発光ナノシートに未知のポテンシャルが nanotechならではというテクノロジーシーズ関連では、物質・材料研究機構(NIMS)の発光ナノシートが目についた。発光ナノシートとは聞き慣れない言葉だが、図1のようにプリカーサである層状バルク発光材料に酸やアルカリ水溶液を反応させることにより、完全に独立したナノシートにしたもの。そのディメンジョンは厚さ0.8~2nm、サイズは数十μm。溶液中はもちろんのこと、膜中でもナノシート同士が反応せず、独立した状態を維持する。 最初に合成したのはEu0.56Ta2O7無機蛍光体ナノシートで、Langmuir-Blodgett法によって基板上に成膜。この際、基板上にはナノシートが1枚づつ平面方向に並ぶ。つまり、モノレイヤー成膜が可能だ。もちろん、基板との密着性を高めるために塗布後に焼成しても、ナノシートのレイヤー構造が壊れることはない。

ユニークなのはその発光特性で、図2のようにリファレンスであるバルク発光材料は直接励起による発光が支配的になるのに対し、発光ナノシートではホスト励起による発光が支配的になる。このため、他の発光材料を用いたり、その組み合わせによっては発光輝度の増加や発光波長の制御などが可能になる。例えば、ナノシート同士の相互作用がないため、発光ドーパントの濃度を高めても濃度消光が発生しないといったことも期待できる。 |

||||||||||||||||||||

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |

※測長機能 ※外観検査機能 |