|

STELLA捠怣偼噴僗僥儔丒僐乕億儗乕僔儑儞偑塣塩偟偰偄傑偡丅 |

戞57夞墳梡暔棟妛娭學楢崌島墘夛(3寧17乣20擔) |

|||||||||||||||||||||||||||||

丂3寧17乣20擔丄搶奀戝妛偱奐偐傟偨乽2010擭弔婫戞57夞墳梡暔棟妛娭學楢崌島墘夛乿丅柍婡TFT偼CGS TFT傗兪C-Si TFT偱怴偨側曬崘偑憡師偄偩偑丄桳婡僨僶僀僗娭楢偱偼憤偠偰What's NEW偼彮側偐偭偨傛偆偵姶偠偨丅僩僺僢僋僗傪儗億乕僩偡傞丅 ICP CVD偱儃僩儉僎乕僩宆兪C-Si TFT傪

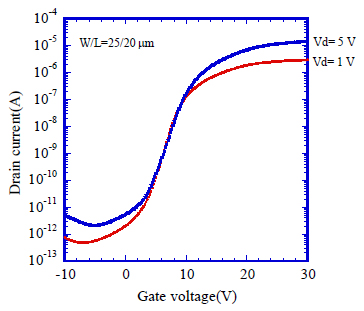

丂朻摢偺傛偆偵丄柍婡TFT偱偼師悽戙偺戝宆崅惛嵶塼徎僥儗價傗桳婡EL僨傿僗僾儗僀岦偗偲偟偰兪C-Si(儅僀僋儘僋儕僗僞儖僔儕僐儞)TFT傗崅惈擻Poly-Si TFT偵娭偡傞敪昞偑栚偵偮偄偨丅 丂僜僯乕偼偄傢備傞4K2K偺塼徎僥儗價傗桳婡ELD岦偗傪憐掕偟儃僩儉僎乕僩峔憿偺兪C-Si TFT傪敪昞丅廬棃偐傜摨幮偼僩僢僾僎乕僩峔憿偺兪C-Si TFT傪妛夛敪昞偟偰偄傞偑丄崱夞偼a-Si TFT媄弍丒愝旛偑偦偺傑傑棳梡偱偒傞儃僩儉僎乕僩僨僶僀僗傪帋嶌偟偨丅 丂嵟戝偺摿挜偼ICP(Inductively Coupled Plasma)CVD朄偵傛偭偰兪C-Si枌傪僟僀儗僋僩惉枌偟偨偙偲丅僐儞儀儞僔儑僫儖側暯峴暯斅宆僾儔僘儅CVD朄偱兪C-Si枌傪僟僀儗僋僩惉枌偡傞偲丄僌儗僀儞偑媡僐乕儞忬偵惉挿偡傞偨傔斾妑揑崅偄儌價儕僥傿偑摼傜傟偨偑丄儃僩儉僎乕僩/儃僩儉僐儞僞僋僩峔憿偱偼偦偺惉挿儊僇僯僘儉偐傜寢徎壔棪偼70亾偵夁偓偢丄儌價儕僥傿傕a-Si TFT暲傒偵偲偳傑偭偰偄偨丅偦偙偱丄ICP-CVD傪梡偄傞偙偲偵偟偨丅尨椏僈僗偵偼SiH4:H2(2:3)傪巊梡丅廃攇悢13.56MHz丄埑椡0.67Pa丄RF僷儚乕枾搙36mW/cm3丄婎斅壏搙300亷偱惉枌偟偨丅偦偺寢徎壔棪偼枌岤10nm偱73.6亾丄40nm偱75.1亾偩偭偨丅 丂僠儍僱儖挿20兪m丄僠儍僱儖暆25兪m偺4僀儞僠僨僶僀僗傪帋嶌偟偨偲偙傠丄儌價儕僥傿偼9.4cm2Vec偲廬棃偺僩僢僾僎乕僩宆暲傒偺抣偑摼傜傟偨丅偙傟偼丄壓抧偱偁傞SiNx僎乕僩愨墢枌偲偺奅柺偵a-Si偑彮側偄偨傔偲峫偊傜傟傞丅傑偨丄Vg亖30V傪1000昩報壛偟/偨屻偺Vth僔僼僩偼傢偢偐0.4V偵夁偓偢丄桳婡ELD偵傕揔梡偱偒傞偙偲偑妋擣偱偒偨丅偨偩丄傑偩OFF揹棳偑懡偄偨傔丄偝傜側傞夵慞偑昁梫偲偟偰偄傞丅 曐岇枌傪僷僞乕僯儞僌偟CGS偱僠儍僱儖慡柺傪僇僶乕

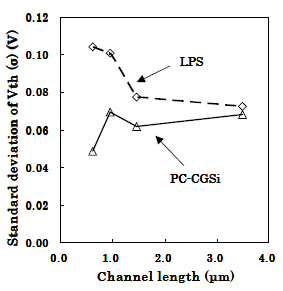

丂堦曽丄僔儍乕僾偼撈帺偺CGS(Cotinuous Grain Silicon)TFT傪偝傜偵恑壔偝偣偨埵抲惂屼CGS TFT傪曬崘偟偨丅 丂偙偙偱偄偆埵抲惂屼偲偼暥帤捠傝寢徎壔椞堟傪惂屼偡傞偙偲偱丄僌儗僀儞偵傛偭偰僠儍僱儖傪僼儖僇僶乕偟僌儗僀儞僶僂儞僟儕乕偺塭嬁傪側偔偡慱偄偑偁傞丅嬶懱揑偵偼丄僈儔僗婎斅忋偵傑偢a-Si僾儕僇乕僒枌傪枌岤45nm偱僾儔僘儅CVD惉枌偟偨屻丄SiO2枌傪惉枌偟僼僅僩儕僜偱僷僞乕僯儞僌偟偰曐岇憌傪宍惉丅偮傑傝丄SiO2枌偑側偄晹暘偵CGS傪愝偗傞丅偙偺屻丄Ni怗攠傪惉枌偟580亷亊1帪娫傾僯乕儖偡傞丅偙偺寢壥丄Ni棻巕偑a-Si偺懡寢徎壔傪懀恑丅偝傜偵丄僄僉僔儅儗乕僓乕傾僯乕儖張棟偡傞偙偲偵傛偭偰寢徎壔傪偄偭偦偆懀恑偡傞偲偲傕偵僌儗僀儞僒僀僘傪惍偊傞丅偙傟偵傛傝丄SiO2奐岥晹偩偗偑CGS傊曄壔偡傞丅 丂偦偺暯嬒棻宎偼50兪m僋儔僗偱丄徴撍棻奅偺側偄楢懕揑側寢徎峔憿偑妋擣偝傟偨丅偙傟偼掅壏Poly-Si偺僌儗僀儞僒僀僘偑0.3兪m掱搙丄捠忢偺CGS偑7乣8兪m偱偁傞偙偲傪峫偊傞偲嬃堎揑偲偄偊傞丅傑偨丄儌價儕僥傿傕300cm2/Vec埲忋偲崅偄抣偑摼傜傟偨丅 丂偝傜偵丄婎斅柺撪偺32偐強偺Vth僶儔偮偒傪應掕偟偨偲偙傠丄掅壏Poly-Si TFT丄CGS TFT偲傕僠儍僱儖挿偑抁偔側傞偲Vth僶儔偮偒偑戝偒偔側偭偨丅偙傟偵懳偟丄埵抲惂屼CGS TFT偼恾2偺傛偆偵僶儔偮偒偑彫偝偔丄僠儍僱儖挿埶懚惈偑彫偝偐偭偨丅偙傟偼丄僠儍僱儖椞堟偵徴撍棻奅偑側偄偨傔偲峫偊傜傟傞丅 a-Si僷僞乕僯儞僌屻偵MILC偱寢徎壔 丂嬨廈戝妛偼丄CGS偺暿柤偲傕偄偊傞MILC(Metal Induced Lataral Crystallization:嬥懏桿婲墶曽岦寢徎壔朄)-TFT偵偮偄偰曬崘偟偨丅a-Si僾儕僇乕僒枌傪Ni怗攠偲傾僯乕儖偵傛偭偰Poly-Si壔偡傞僗僉乕儉偼CGS偲摨偠偩偑丄偁傜偐偠傔a-Si枌傪僷僞乕僯儞僌偟偨屻偱Poly-Si壔偟偨揰偑廬棃偲堎側傞丅

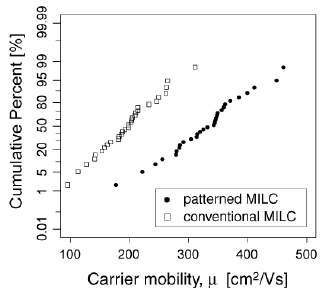

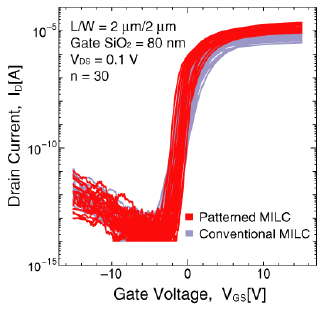

丂僔儕僐儞婎斅忋偵僠儍僱儖挿2兪m丄5兪m丄10兪m偺僨僶僀僗傪嶌惢偟偨偲偙傠丄5兪m偲10兪m偱偼Si寢徎娫偺僌儗僀儞僶僂儞僟儕乕偑敪惗偟偨偑丄2兪m偱偼僠儍僱儖忋傪僔儞僌儖僌儗僀儞偱杽傔傞僌儗僀儞僼傿儖僞儕儞僌岠壥偑敪尰偟偨丅 丂儕僼傽儗儞僗偱偁傞Poly-Si壔屻僷僞乕僯儞僌僨僶僀僗偲摿惈傪斾妑偟偨偲偙傠丄恾3偺傛偆偵僷僞乕儞壔MILC-Si TFT偺曽偑ON揹棳偑崅偔丄僒僽僗儗僢僔儑儖僪椞堟偵偍偄偰塻偄棫偪忋偑傝傪帵偟偨丅傑偨丄恾4偺傛偆偵僷僞乕儞壔MILC-Si TFT偺曽偑崅偄堏摦搙偑摼傜傟偨丅捠忢偺MILC-Si TFT偼丄MILC寢徎傪宍惉偟偨屻偵僷僞乕僯儞僌傪峴偆偨傔丄僠儍僱儖撪偵堎側傞寢徎曽埵傪帩偭偨暋悢偺寢徎偑懚嵼偡傞壜擻惈偑崅偔側傞丅堦曽丄僷僞乕儞壔MILC-Si偱偼Ni嫙媼晹偐傜惉挿偟偨寢徎偺傒偑妶惈憌撪偵懚嵼偟丄偝傜偵僌儗僀儞僼傿儖僞儕儞僌岠壥偵傛偭偰堦偮偺寢徎偑桪愭揑偵惉挿偡傞偨傔丄僠儍僱儖晹暘偱寢徎偺楢懕惈偑曐偨傟傞丅偙偺偨傔丄TFT摿惈偑岦忋偟偨偲悇應偝傟傞丅 IGZO-TFT偵巆偝傟偨壽戣傪夵慞

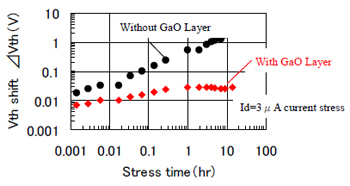

丂妛夛丒揥帵夛儗儀儖偱偼丄億僗僩a-Si TFT偲偟偰姰慡偵僆乕僜儔僀僘偝傟偰偒偨傾儌儖僼傽僗IGZO(In-Ga-Zn-O)TFT偱偼丄幚梡壔傊偺嵟屻偺壽戣偲偟偰Vth僔僼僩偲僼僅僩儗僗億儞僗惈傪夵慞偟傛偆偲偄偆僾儘億乕僓儖偑栚棫偭偨丅 丂慜幰偱偼晉巑僼僀儖儉偑僶僢僋僠儍僱儖埨掕惈傪夵慞偡傞偨傔偵IGZO妶惈憌偺忋晹偵GaO憌傪愝偗傞偙偲傪採埬丅忋晹偵愝偗傞曐岇枌偺庬椶偵傛偭偰Vth僔僼僩検偑戝偒偔堎側傞偨傔偱丄嘆IGZO枌偲楢懕惉枌偱偒傞丄嘇妶惈憌偲偺椙岲側奅柺偑宍惉偱偒傞丄偲偄偆擇偮偺棟桼偐傜GaO傪慖戰偟偨丅 丂擬巁壔SiO2枌晅偒僔儕僐儞僂僃僴乕忋偵IGZO枌(枌岤50nm)偲Ga2O3枌(10nm)傪幒壏偱RF儅僌僱僩儘儞僗僷僢僞儕儞僌惉枌偟偨屻丄Al枌傪儅僗僋僗儖乕忲拝偟偰僜乕僗/僪儗僀儞傪宍惉丅嵟屻偵丄180亷偱1帪娫傾僯乕儖張棟偟偰僨僶僀僗傪帋嶌偟偨丅 丂偦偺僉儍儕傾儌價儕僥傿偼Ga2O3憌儗僗僨僶僀僗偑5cm2/V丄Ga2O3憌偁傝僨僶僀僗偑12.9cm2/V偩偭偨丅傑偨丄3兪A偺掕揹棳傪14帪娫報壛偟偰掕揹棳僗僩儗僗帋尡傪峴偭偨偲偙傠丄儗僗僨僶僀僗偼Vth偑弶婜抣偐傜2.27V僾儔僗曽岦傊僔僼僩偟偨丅偙傟偵懳偟丄Ga2O3僨僶僀僗偺Vth僔僼僩検偼傢偢偐0.03V偩偭偨丅 悈慺僾儔僘儅張棟亄悈忲婥擬張棟偱僸僗僥儕僔僗傪梷惂

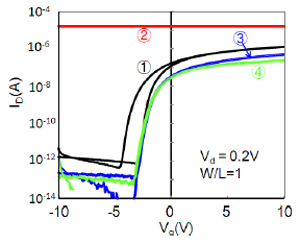

丂搶嫗擾岺戝妛偲戝擔杮報嶞偺尋媶僌儖乕僾傕IGZO-TFT偺Vth僔僼僩偲摿惈僶儔偮偒掅尭偺偨傔丄撈帺偺僾儘億乕僓儖傪敪昞偟偨丅悈慺僾儔僘儅張棟偲悈忲婥擬張棟傪慻傒崌傢偣偨傾僾儘乕僠偱丄偲偔偵僸僗僥儕僔僗偑掅尭偱偒傞偲偄偆丅 丂僈儔僗婎斅忋偵Al僎乕僩揹嬌丄SiOx僎乕僩愨墢枌(枌岤300nm)丄IGZO妶惈憌(20nm)丄Ti僜乕僗/僪儗僀儞丄SiOx僉儍僢僾儗僀儎乕傪宍惉偟偨屻丄300亷亊1帪娫傾僯乕儖偟偰帋嶌僨僶僀僗傪嶌惢偟偨丅偦偺屻丄250亷丄僈僗埑20Pa丄僷儚乕100W偱RF悈慺僾儔僘儅張棟傪120昩峴偭偨丅偝傜偵丄埑椡1atm偱350亷亊3帪娫悈忲婥傾僯乕儖張棟偟偰巁壔張棟偟偨丅悈慺僾儔僘儅張棟偼娨尦偵傛偭偰O2傪寚懝偝偣偰僉儍儕傾擹搙傪崅傔傞偨傔偱丄偙偺寢壥丄摫揹惈偑恾6-嘇偺傛偆偵32S/cm偲寑揑偵忋徃偟偨丅 丂儕僼傽儗儞僗偺偨傔偙傟傜偺張棟傪峴傢側偐偭偨僨僶僀僗傪昡壙偟偨偲偙傠丄恾6偺嘆偺傛偆偵嶌惢捈屻偐傜僸僗僥儕僔僗偑傒傜傟偨偺偵懳偟丄偙傟傜偺張棟傪峴偭偨僨僶僀僗偼嘊偺傛偆偵僸僗僥儕僔僗偑傒傜傟側偐偭偨丅偙傟偼丄揹壸懷揹僒僀僩偑尭彮偟偨偨傔偱偁傞丅偝傜偵丄DC揹埑15V傪1000昩報壛偟偨DC僗僩儗僗帋尡屻傕嘋偺傛偆偵僸僗僥儕僔僗偼傢偢偐0.1V埲壓偵夁偓側偐偭偨丅 Ga擹搙傪崅偔偡傞偲僼僅僩儗僗億儞僗惈偑掅壓

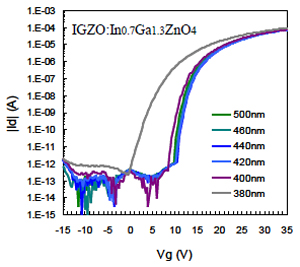

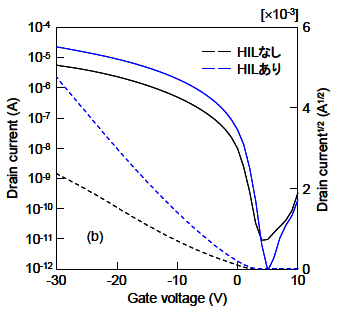

丂懠曽丄僼僅僩儗僗億儞僗惈偵娭偟偰偼晉巑僼僀儖儉偑Ga擹搙傪崅傔傞偲岝徠幩偵傛傞摿惈曄摦偑梷惂偱偒傞偙偲傪帵偟偨丅廃抦偺傛偆偵丄IGZO偼460nm埲壓偺抁攇挿岝偵懳偟儗僗億儞僗惈偑偁傝丄偙傟偵傛偭偰OFF揹棳偑憹壛偡傞丅偮傑傝丄ON/OFF揹棳儗僔僆偑掅壓偡傞丅偙偺偨傔丄僶僢僋儔僀僩岝偑摉偨傞LCD傗惵怓EL敪岝偑敪惗偡傞桳婡ELD偵揔梡偡傞偵偼偙偺栤戣傪夝寛偡傞昁梫偑偁傞丅 丂偦偙偱丄Ga擹搙傪傆傞偙偲偱僼僅僩儗僗億儞僗惈偑偳偺傛偆偵曄壔偡傞偺偐傪挷傋偨丅帋嶌偟偨偺偼僎乕僩揹嬌晅偒僔儕僐儞婎斅/擬巁壔SiO2僎乕僩愨墢枌/IGZO妶惈憌/ITO僜乕僗丒僪儗僀儞僨僶僀僗丅IGZO枌偼InGaZnO4丄Ga2O3丄ZnO偦傟偧傟偺僞乕僎僢僩傪梡偄偰幒壏偱In2-xGaxO3(ZnO)m枌(0.9亝x亝1.5, m亖1,2)傪3尦僗僷僢僞惉枌偟偨丅 丂偙偺寢壥丄掅Ga擹搙(m亖1, x亖0.9)偱偼攇挿460nm埲壓偺Xe儌僲僋儘岝傪徠幩偡傞偲OFF揹棳偑憹壛偟丄儌價儕僥傿丄Vth偲傕掅壓偟偨丅堦曽丄崅Ga擹搙(m亖1, x亖1.3,1.5)偱偼420nm偺儌僲僋儘岝傪徠幩偟偰傕OFF揹棳丄Vth丄儌價儕僥傿偲傕曄壔偣偢丄380nm埲壓偺抁攇挿偱Vth僔僼僩偑戝偒偔側偭偨丅傑偨丄LCD傗桳婡ELD偺傾僋僥傿僽慺巕偲偟偰栤戣偵側傞460乣500nm椞堟偱偼擹搙1.3亾偩偲Vth僔僼僩偼傢偢偐0.3V埲壓偲掅尭偱偒偨丅偙傟偼丄Ga擹搙傪崅傔傞偲岝妛僶儞僪僊儍僢僾偑戝偒偔側傞偨傔偲峫偊傜傟傞丅 S/D忋偵MoO3僶僢僼傽憌傪愝偗偰僐儞僞僋僩掞峈傪掅尭丂 丂桳婡僩儔儞僕僗僞偵偮偄偰偼栚傏偟偄敪昞偑傎偲傫偳側偔丄憤偠偰媍榑傕掆懾偟偰偄偨傛偆偵姶偠偨丅偦傫側側偐丄NHK曻憲媄弍尋媶強偼揾晍宆揹壸拲擖憌傪梡偄偨儃僩儉僐儞僞僋僩宆崅暘巕桳婡TFT傪敪昞偟偨丅僜乕僗/僪儗僀儞揹嬌忋偵MoO3揹壸拲擖憌傪愝偗偰妶惈憌偲偺僐儞僞僋僩掞峈傪掅尭偡傞慱偄偱丄揹嬌埲奜偼僂僃僢僩僾儘僙僗傪揔梡丅MoO3傪梡偄偨偺偼僀僆儞壔億僥儞僔儍儖偑5.5eV偲丄僜乕僗/僪儗僀儞偵梡偄傞Au偺4.6eV偵嬤偔丄妶惈憌偲偺僉儍儕傾拲擖忈暻偑掅尭偱偒傞偨傔偱偁傞丅

丂僾儘僙僗僼儘乕偼丄傑偢僈儔僗婎斅忋偵Al枌傪儅僗僋僗儖乕忲拝偟偰僎乕僩揹嬌傪宍惉丅懕偄偰丄僥僼儘儞梟塼傪僗僺儞僐乕僩偟偰僎乕僩愨墢枌傪惉枌偡傞丅偙偺屻丄Au枌傪忲拝偟僼僅僩儕僜仌僂僃僢僩僄僢僠儞僌偱僷僞乕僯儞僌偟僜乕僗/僪儗僀儞傪宍惉偡傞丅師偵丄擹搙0.03亾偺MoO3悈梟塼傪揾晍偟120亷亊30暘從惉偡傞丅從惉屻偺枌岤偼5nm偱偁傞丅偙偺嵺丄僥僼儘儞枌偺潧悈惈偵傛偭偰MoO3枌偼僜乕僗/僪儗僀儞忋偵帺屓惍崌揑偵晅拝偡傞丅嵟屻偵丄桳婡敿摫懱億儕儅乕偱偁傞PB16TTT(恾8)傪僪儘僢僾僉儍僗僩偟偰妶惈憌傪宍惉偡傞丅帋嶌僨僶僀僗偺僠儍僱儖挿偼8兪m丄僠儍僱儖暆偼500兪m偱偁傞丅 丂僨僶僀僗摿惈傪昡壙偟偨偲偙傠丄僐儞僞僋僩掞峈偼MoO3儗僗僨僶僀僗偺330k兌m偐傜55k兌m偲1/6偵掅尭丅僉儍儕傾儌價儕僥傿傕0.02cm2/V偐傜0.1cm2/V偵憹壛偟偨丅傑偨丄ON揹棳傕憹壛偟ON/0FF揹棳儗僔僆傕崅偔側偭偨丅 丂偝傜偵丄Vg亖亅20V丄Vd亖亅5V傪報壛偟偰僗僩儗僗帋尡傪峴偭偨偲偙傠丄Vth僔僼僩偼1枩昩屻偱0.1V偵夁偓偢丄10枩帪娫屻偱傕ON揹棳偼3亾偟偐掅壓偟側偐偭偨丅忋婰偺寢壥偼丄僐儞僞僋僩掞峈偺掅尭偵傛偭偰僥僼儘儞僎乕僩愨墢枌昞柺偺僩儔僢僾僒僀僩偑尭彮偟偟偨偨傔偲峫偊傜傟傞丅 3.6宆e-LCD傪帋嶌 丂LCD偱偼嶐擭枛偺乽IDW'09乿偵懕偒丄搰崻戝妛丄僄僾僜儞僀儊乕僕儞僌僨僶僀僗丄儔僀僣儔僀儞偑撈帺偺帺敪岝LCD(e-LCD)偱懚嵼姶傪帵偟偨丅

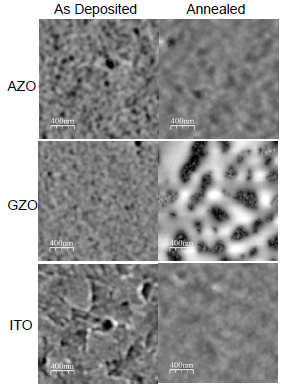

丂e-LCD偼嬤巼奜LED(僺乕僋攇挿408nm晅嬤)偲RGB寀岝懱傪梡偄偨僇儔乕僼傿儖僞乕儗僗偺帺敪岝LCD偱丄敪岝岠棪丄帇栰妏摿惈偵桪傟傞偺偑摿挜丅徻嵶偼IDW'09儗億乕僩偵婰偟偰偁傞偨傔妱垽偡傞偑丄What's NEW偼3.6宆a-Si TFT-LCD傪帋嶌偟偨偙偲偱丄RGB寀岝懱憌傪偦傟偧傟僗僋儕乕儞報嶞朄偱僟僀儗僋僩僷僞乕僯儞僌偟偨丅嵟戝偺摿挜偼傗偼傝帇栰妏埶懚惈偑彫偝偄偙偲偱丄恾10偺傛偆偵惓柺偵懳偟偰亇70搙曽岦偱傕70亾埲忋偲偄偆婸搙偑摼傜傟偨丅 ZnO宯傪桳婡ELD偺摟柧揹嬌偵 丂桳婡EL娭楢偱偼丄朙揷拞墰尋媶強偑ZnO宯摟柧揹嬌傪梡偄偨嵺偺僨僶僀僗摿惈傪曬崘偟偨丅偄偆傑偱傕側偔丄儗傾儊僞儖偱偁傞In傪儗僗壔偟偰億僗僩ITO偺壜擻惈傪扵傞偨傔偱偁傝丄傑偢RF僗僷僢僞儕儞僌朄偵傛偭偰枌岤200nm偺AZO(ZnO-Al2O3)丄GZO(ZnO-Ga2O3)丄ITO(In2O3-SnO2)傪惉枌偟枌摿惈傪昡壙偟偨丅偦偺寢壥丄斾掞峈偼AZO丄GZO偲傕ITO偵斾傋楎傞傕偺偺丄壜帇岝摟夁棪丄昞柺暯妸惈偼ITO偲懟怓側偄偙偲偑妋擣偱偒偨丅

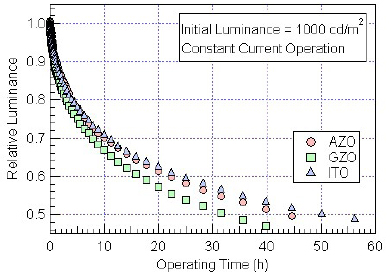

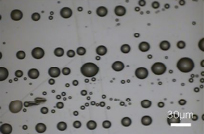

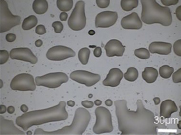

丂偙偺偨傔丄Al僇僜乕僪(枌岤100nm)/LiF僶僢僼傽憌(0.5nm)/Alq3敪岝憌寭揹巕桝憲憌(60nm)/兛-NPD儂乕儖桝憲憌(60nm)/摟柧傾僲乕僪慺巕傪嶌惢偟丄婸搙1000cd/m2偱掕揹棳嬱摦偝偣偰摿惈傪昡壙偟偨丅偦偺寢壥丄弶婜摿惈偼AZO慺巕偑傕偭偲傕掅偐偭偨丅偙傟偼丄儕乕僋揹棳偑懡偔旕敪岝椞堟偑戝偒偄偨傔偲峫偊傜傟傞丅堦曽丄GZO僨僶僀僗偼崅揹棳枾搙椞堟偵偍偄偰嬱摦揹埑偑忋徃偟偨丅傑偨丄婸搙敿尭庻柦偼ITO僨僶僀僗偑50帪娫丄AZO僨僶僀僗偑45帪娫丄GZO僨僶僀僗偑32帪娫偩偭偨丅 丂幨恀2偼忋晹偵兛-NPD枌傪忲拝偟偨捈屻偲傾僯乕儖(70亷亊1h)屻偺AFM憸偱丄AZO僨僶僀僗偼忲拝捈屻偱偼彫偝側岴偑懡偔娤嶡偝傟偨丅偙傟偑儕乕僋揹棳偺憹戝傪傕偨傜偟偨偲峫偊傜傟傞丅堦曽丄GZO枌偼傾僯乕儖偡傞偲栐栚忬偵嬅廤偟偨儌僼僅儘僕乕偵曄壔偟偨丅兛-NPD憌偲偺枾拝椡偑掅偄偨傔偲傒傜傟丄偙傟偑庻柦偑抁偔側偭偨尨場偲悇應偝傟傞丅 丂昅幰偺巹尒偱偼丄忋婰偺寢壥偼偁偔傑偱傕惉枌憰抲傗僾儘僙僗忦審丄偝傜偵壓抧偺昞柺忬懺偵傛偭偰傕曄壔偡傞偲峫偊偰偍傝丄晛曊揑側孹岦偱偼側偄傛偆偵塮偭偨偑丄ZnO宯摟柧揹嬌傪梡偄偨桳婡EL僨僶僀僗偺摿惈曬崘偼偙傟傑偱偁傑傝側偔丄偦偆偟偨揰偱壙抣偁傞敪昞偵姶偠偨丅 巗斕偺僾儕儞僞乕偱桳婡EL敪岝憌傪宍惉 丂僥僋僲儘僕乕揑偵偼栚怴偟偔側偐偭偨傕偺偺丄儐僯乕僋偝偱孮傪敳偄偰偄偨偺偑擔杮戝妛偺敪昞偱丄堦斒揑側僐儞僔儏乕儅乕梡僾儕儞僞乕傪梡偄偰桳婡敄枌傪惉枌偡傞偙偲偵惉岟偟偨丅

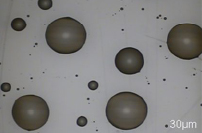

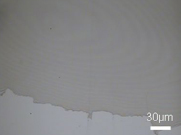

丂幚尡偱偼丄巗斕偺僉儎僲儞惢僶僽儖僕僃僢僩僾儕儞僞乕乽ip2600乿傪巊梡丅僲僘儖悢偼147屄偱丄塼揌僒僀僘偼4pL偱偁傞丅庡梫梟攠偵僌儕僙儕儞丄敪岝儂僗僩偵PVK丄敪岝僪乕僷儞僩偵TPD丄婓庍梟攠偵弮悈傪巊梡丅僌儕僙儕儞偵PVK傪壛偊10暘娫挻壒攇愻忩偟偨屻丄200亷偱壛擬偟側偑傜60暘潣漚丅偙偺屻丄弮悈偲TPD傪壛偊偰20暘娫潣漚偟丄敪岝僀儞僋傪嶌惢偟偨丅僌儕僙儕儞傪5mL丄PVK傪5mg丄TPD傪5mg偵屌掕偟丄弮悈傪5mL偲20mL偵偟偰掅擲搙僀儞僋偲崅擲搙僀儞僋傪梡堄丅A4梡巻偵10亊10噊僒僀僘偺ITO枌晅偒PET僼傿儖儉傪揬傝晅偗丄ip2600偱報嶞偟偨屻丄100亷亊30暘娫姡憞偝偣偨丅 丂幨恀3-(a)偼枹張棟僼傿儖儉忋偵崅擲搙僀儞僋傪揾晍偟偨嵺偺尠旝嬀幨恀偱丄宎20兪m掱搙偺僪僢僩傪傎傏攝楍宍惉偡傞偙偲偑偱偒偨丅(b)偼UV僆僝儞張棟偵傛偭偰恊悈張棟偟偨僼傿儖儉偺尠旝嬀幨恀偱丄恊悈壔偵傛偭偰塼揌偑婎斅忋偱峀偑傝丄揾晍宍忬傕戝偒偔僶儔偮偄偨丅(c)偼枹張棟僼傿儖儉忋偵掅擲搙僀儞僋傪揾晍偟偨嵺偺尠旝嬀幨恀偱丄掅擲搙僀儞僋傪梡偄側偑傜傕僪僢僩忬偺僷僞乕儞偑摼傜傟偨丅(d)偼UV僆僝儞張棟僼傿儖儉忋偵掅擲搙僀儞僋傪揾晍偟偨條巕偱丄婎斅忋偵拝抏偟偨塼揌偼梊憐捠傝戝偒偔峀偑傝丄偦偺揾晍椞堟偼3亊3噊掱搙偵払偟偨丅 丂偙傟傜偺寢壥偼僒僽僗僩儗乕僩偺昞柺挘椡偲僀儞僋偺儗僆儘僕乕傪峫偊傞偲帄嬌摉慠偩偑丄偙傟傜傪僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偵傛偭偰巗斕偺僾儕儞僞乕偱傕彫僪僢僩偺攝楍僷僞乕儞偐傜儔乕僕僒僀僘偺儀僞僷僞乕儞傑偱梕堈偵摼傜傟傞偙偲偑妋擣偱偒偨丅偄偆傑偱傕側偔丄慜幰偼僪僢僩儅僩儕僋僗僨傿僗僾儗僀丄屻幰偼柺岝尮偵揔偟偰偍傝丄PL(僼僅僩儖儈僱僙儞僗)側偑傜惵怓敪岝偝偣傞偙偲偵惉岟丅埨壙側僾儕儞僞乕偱梕堈偵桳婡EL僨僶僀僗偑嶌惢偱偒傞儊僪偑偮偄偨偲偄偊傞丅 梟塼儗乕僓乕傾僽儗乕僔儑儞偱僫僲僐儘僀僪壔偟僂僃僢僩僾儘僙僗傪揔梡壜擻偵 丂榓壧嶳戝妛偺尋媶僌儖乕僾傕僂僃僢僩僾儘僙僗偱桳婡EL僨僶僀僗傪嶌惢偡傞偙偲傪慱偄丄堦晽曄傢偭偨傾僾儘乕僠傪徯夘偟偨丅擄梟側掅暘巕桳婡嵽椏傪梟塼儗乕僓乕傾僽儗乕僔儑儞朄偵傛偭偰僫僲僐儘僀僪壔偡傞偲偄偆傾僾儘乕僠偩偑丄昅幰偺巹尒偱偼good proposal偵偼傒偊側偐偭偨丅 丂梟塼儗乕僓乕傾僽儗乕僔儑儞朄偼丄梟塼拞偵暘嶶偝偣偨屌懱偵偟偒偄抣埲忋偺僷儖僗儗乕僓乕傪徠幩偟偰宎悢廫nm偺僫僲棻巕傪嶌惢偡傞曽朄偱丄杮棃捑揳偡傞偼偢偺棻巕偑僫僲僐儘僀僪偲偟偰嬒堦偵暘嶶偡傞丅偙偺僾儘僙僗偑惉棫偡傞偵偼丄嘆偟偒偄抣埲忋偺僷儖僗儗乕僓乕傪徠幩偡傞(CW儗乕僓乕偱偼晄壜)丄嘇儗乕僓乕攇挿傪寢徎偑岠棪傛偔媧廂偡傞丄嘊儗乕僓乕偺僷儖僗暆偑亙200fs偲嫹偄丄偲偄偆嶰偮偺忦審傪枮偨偡昁梫偑偁傞丅崱夞偺尋媶偵偼丄擄梟側掅暘巕桳婡嵽椏傪僫僲僐儘僀僪壔偟偰奺庬僂僃僢僩僾儘僙僗偱桳婡EL僨僶僀僗傪嶌惢偡傞偲偄偆慱偄偑偁傞丅 丂幚尡偱偼丄攇挿520nm偲430nm偺僫僲昩僷儖僗儗乕僓乕傪巊梡丅儖僽儗儞丄僽儕儕傾儞僩僺儞僋丄僉僫僋儕僪儞僉僲儞傪僫僲僐儘僀僪壔偟偨丅傑偢儖僽儗儞偩偑丄僄僠儗儞梟夝塼偵斾傋僐儘僀僪梟塼偼敪岝僗儁僋僩儖偑戝偒偔曄壔偟偨丅偙傟偼丄儗乕僓乕徠幩偵傛偭偰暘巕峔憿偑堦晹曵傟偰乬僥僩儔僙儞儔僀僋乭偵側偭偨偨傔偲峫偊傜傟傞丅 丂師偵僩儔僀偟偨僽儕儕傾儞僩僺儞僋偱偼僕僋儘儘儀儞僛儞梟夝梟塼偵斾傋庒姳偩偑敪岝僗儁僋僩儖偑曄壔偟偨丅傑偨丄偦偺揾晍枌傪昡壙偟偨偲偙傠丄暯嬒棻宎267nm偺嬒堦側僌儗僀儞偑摼傜傟偨丅偙傟偼丄僐儘僀僪偲偟偰嬒堦偵暘嶶偟偨偙偲傪堄枴偡傞丅 丂傕偭偲傕椙岲側寢壥偑摼傜傟偨偺偑墿怓敪岝偡傞僉僫僋儕僪儞僉僲儞偱丄僕僋儘儘儀儞僛儞梟夝梟塼偲敪岝僗儁僋僩儖偼傎傏摨偠偩偭偨丅偦偺揾晍枌傕暯嬒棻宎330nm偱丄嬒堦側僌儗僀儞枌偑摼傜傟偨丅 丂忋婰偺堎側傞寢壥偼暘巕峔憿偵桼棃偡傞丅偮傑傝丄崉捈惈偺崅偄暘巕偼儗乕僓乕傾僽儗乕僔儑儞偵懳偟偰傕埨掕偱嬒堦偵僫僲棻巕壔偡傞偺偵懳偟丄崉捈惈偺掅偄暘巕偼儗乕僓乕傾僽儗乕僔儑儞偵傛偭偰暘巕峔憿傑偱曵傟傞偨傔偲峫偊傜傟傞丅崱屻丄尋媶僌儖乕僾偱偼斈梡梟攠傪梡偄偰僫僲僐儘僀僪壔偟偨敪岝僪乕僷儞僩傪敪岝儂僗僩偲偲傕偵梟塼壔偟偰桳婡EL僨僶僀僗傪嶌惢偟偨偄偲偟偰偄傞丅 丂忋婰偑敪昞撪梕偩偑丄昅幰偺撈抐偲曃尒偱偼乬梟塼儗乕僓乕傾僽儗乕僔儑儞傪妶偐偡偨傔偺敪昞乭偵姶偠偨丅杮棃梟攠偵梟夝偡傞嵽椏傪尋媶懳徾偵偟偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄梟塼儗乕僓乕傾僽儗乕僔儑儞偵傛偭偰僫僲僐儘僀僪壔偡傞傾僾儘乕僠偼斈梡梟攠偑巊偊傞偲偄偆儊儕僢僩傪峫椂偟偰傕柺搢側傛偆偵姶偠傞丅偝傜偵丄桳婡敄枌扨枌偲偟偰傒傟偽棻宎偑斾妑揑惍偭偨懡寢徎枌偼尒塰偊偑偄偄傕偺偺丄桳婡EL偺1儗僀儎乕偲峫偊傞偲庻柦揑偵偼懡寢徎偼晄棙偱丄傓偟傠傾儌儖僼傽僗偑岲傑偟偄偙偲傪峫偊傞偲丄偲偰傕嬝偺偄偄尋媶偵偼巚偊側偐偭偨丅 墌摏宆怓慺憹姶懢梲揹抮偱擖幩岝妏搙埶懚惈傪掅尭

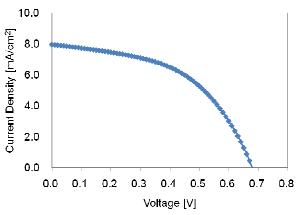

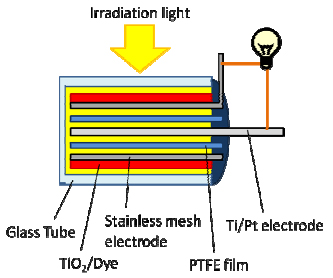

丂懢梲揹抮娭楢偱偼丄嬨廈岺嬈戝妛偲怴擔鑓壔妛偺尋媶僌儖乕僾偑儐僯乕僋側怓慺憹姶懢梲揹抮傪曬崘偟偨丅尋媶僌儖乕僾偼偙傟傑偱傕慜柺婎斅忋偺摟柧揹嬌傪儗僗壔偟丄儊僞儖儊僢僔儏晜梀揹嬌偵僫僲僒僀僘TiO2偲Ru怓慺傪攃帩偡傞偲偄偆僆儕僕僫儖僥僋僲儘僕乕傪奐敪丅崱夞偼墌摏宍怓慺憹姶懢梲揹抮偱怴偨側梡搑傪奐戱偡傞巔惃傪帵偟偨丅 丂峔憿偼恾123偺捠傝偱丄宎6噊偺僈儔僗僠儏乕僽撪偵TiO2偲Ru怓慺傪攃帩偟偨僗僥儞儗僗儊僢僔儏晜梀揹嬌丄PTFE懡岴幙僼傿儖儉丄Pt僐乕僩Ti朹偲偄偆弴偱擖傟丄嵟屻偵揹夝塼傪拲擖偡傞巇慻傒丅 丂僐儞儀儞僔儑僫儖側暯柺忬僨僶僀僗偵斾傋晻巭偑梕堈側傎偐丄懢梲岝偺擖幩妏搙埶懚惈偑彫偝偄偺偑摿挜丅偙傟偼丄捠忢偺僟僀儗僋僩擖幩岝偵壛偊丄嶶棎岝傗斀幩岝傕媧廂偟敪揹偵婑梌偡傞偨傔偱偁傞丅偪側傒偵丄帋嶌僨僶僀僗偺曄姺岠棪偼2.7亾偲側偭偰偄傞丅 嶲峫暥專 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| REMARK 1)Stella捠怣偼FPD仌PCB娭楢僯儏乕僗偺柍彏採嫙僐乕僫乕偱偡(僗僥儔丒僐乕億儗乕僔儑儞偑FPD傗PCB偦偺傕偺傪惢昳壔偟偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫)丅 2)偙偺婰帠偼僗僥儔丒僐乕億儗乕僔儑儞 揹巕儊僨傿傾晹偑庢嵽偟偰婰帠壔偟偨傕偺偱偡丅 |