|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月7日

|

|

レゾナック プラスチックのケミカルリサイクルによる低炭素アンモニア事業を拡大 レゾナックは、川崎事業所(神奈川県川崎市)で使用済みプラスチック由来の水素のみを原料にしてアンモニアの低炭素化を図ると発表した。2030年4月からの設備稼働開始を計画している。現在、川崎事業所では①使用済みプラスチックをガス化ケミカルリサイクルによって得られる水素、②都市ガスを改質することによって得られる水素を原料にアンモニアを製造。今回、①の使用済みプラ由来の水素のみを原料にしてアンモニアを製造することで、国内生産アンモニアの低炭素化を目指す。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月4日

|

|

テクセンドフォトマスク 東京証券取引所プライム市場へ新規上場 テクセンドフォトマスクは、東京証券取引所プライム市場への新規上場が承認されたと発表した。上場日は10月16日の予定。同社はその前身である凸版印刷(現TOPPANホールディングス)が1961年にフォトマスク事業を開始して以来、分社化を経て現在に至るまで、日本から欧米、アジアへと製造拠点を拡大し、半導体産業の成長を支え続けてきた。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月2日

|

|

都立大、阪大、東北大、高エネ研 単純な酸化処理で電気抵抗率が1/20万に激減する酸化物材料を発見 東京都立大学、東北大学、大阪大学、高エネルギー加速器研究機構の研究グループは、独自の手法によって2次元的な層状構造を取るクロム酸化物Sr3Cr2O7-δの高品質薄膜を合成することに成功した。この薄膜は、合成直後は電気をほとんど流さない状態だが、空気中で加熱すると酸素が結晶に取り込まれ、電気抵抗率が1/20万に減少。この変化の大きさは、従来の3次元的な構造を持つ同様のCr酸化物に比べ600倍以上に当たる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月1日

|

|

タムラ製作所と東北大 「タムラ製作所×東北大学先端パワーエレクトロニクス共創研究所」を設置 タムラ製作所と東北大学は、東北大学産学連携先端材料研究開発センター(MaSC)内に「タムラ製作所×東北大学先端パワーエレクトロニクス共創研究所」を設置したと発表した。共創研究所では、個別の共同研究の枠を超え、東北大学の資源を最大限に活用して次世代パワーエレクトロニクスのコア技術創出を目指す。具体的には、①将来の社会実装を目指した素材・材料・デバイス・モジュールのマーケティングおよび要素技術開発の戦略設定、②研究開発テーマの探索およびその推進、③若手研究者の共同研究への参画実施、社会人博士を含めた高度研究開発人材の育成、をテーマにしている。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月23日

|

|

|

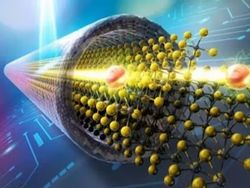

東大らの共同研究グループ 高い光学異方性を備えた極細幅の無機ナノリボンを実現

MoS2ナノリボンは次世代エレクトロニクスの基幹材料として有望なナノ物質。今回の研究では、特定の結晶方位に伸長した二層構造が優先的に成長することを確認。ラマン分光により、強い光学異方性と顕著な引っ張りひずみを観測した。微細配線や高感度センサーの材料開発設計の指針となることが期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月21日

|

|

JX金属 静岡大学と共同研究部門を設置 JX金属は静岡大学との連携を強化し、結晶材料の技術開発を加速するため同大学電子工学研究所内に共同研究部門を設置したと発表した。JX金属は、新規事業創出において次世代半導体材料やフォトニクス材料をはじめとする先端材料分野を中心に事業ポートフォリオを拡充。なかでも、InP基板やCdZnTe基板といった結晶材料は生成AIをはじめ、次々世代通信、自動運転、防衛、航空宇宙、医療などの光学分野に必要不可欠な先端材料であるため、次世代の柱とすべく技術開発中。一方で、それら分野の進展によりさらに高いパフォーマンスが発揮できる結晶材料のニーズが見込まれることから、技術開発を加速させるため静岡大学内に共同研究部門を設置することにした。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月19日

|

|

東大、NIMS、岡山大、米国大学 有機半導体によるUHF帯整流ダイオードを開発 東京大学、物質・材料研究機構(NIMS)、岡山大学、ジョージア工科大学、コロラド大学ボルダー校からなる国際共同研究グループは、有機半導体を用いた整流ダイオードにおいて920MHzの交流電力を直流電力に実用的な効率(約5%)で変換することに成功した。この周波数はUHF帯に分類され、IoT向けの無線通信への応用が期待される。今回の研究は、インク状の材料から低コストな印刷プロセスによって作製できる有機エレクトロニクス素子がGHz領域でも動作可能であることを示した。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月18日

|

|

日本電気硝子 タブレットの書き心地を変える微細凹凸技術を適用したカバーガラスの量産プロセスを確立 日本電気硝子は、ガラス表面にナノメートル単位のテクスチャーを形成する「微細凹凸技術」を適用したカバーガラスの量産プロセスを確立したと発表した。微細凹凸技術は、ガラス表面にナノメートル単位の微細な凹凸を均一に形成する独自加工技術。これにより、対象物との接触面積や接触割合を設計し、ガラスの摩擦特性や表面機能を自在に制御することができる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月17日

|

|

東北大 コヒーレントX線により金属材料内部のナノ構造変化を動画で観察し鮮明に撮像 東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センターの高澤駿太郎助教(理化学研究所放射光科学研究センターイメージングシステム開発チーム客員研究員)と高橋幸生教授(理化学研究所放射光科学研究センターイメージングシステム開発チームチームリーダー)らは、二宮翔助教、星野大樹准教授、西堀麻衣子教授、理化学研究所放射光科学研究センター放射光機器開発チームの初井宇記チームリーダー、北陸先端科学技術大学院大学共創インテリジェンス研究領域のダムヒョウチ教授らと共同で、コヒーレントX線回折を用いる複数の手法を統合した新しい解析フレームワークを構築した。この手法を用いることにより、nmからμmにわたる空間スケールと、数秒から数時間にわたる時間スケールで、析出物の生成・成長・粗大化という一連のプロセスを鮮明に捉えることに成功。金属材料にとどまらず、高分子材料、触媒・電池材料など、多様な用途の物質内部で生じる動的現象の解明に応用可能な汎用的フレームワークとして期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月16日

|

|

東北大 ひずみで強く光る鉛フリー材料の発光メカニズムを解明 東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センターの二宮翔助教と西堀麻衣子教授、同大学大学院工学研究科の徐超男教授の共同研究グループは、機械的な力が加わると発光する応力発光メカノルミネッセンス(ML)強度が異常に増強される鉛フリーの新しい多機能材料プラセオジム添加ニオブ酸リチウムナトリウムの発光メカニズムを原子レベルで初めて解明した。大型放射光施設を用いて精密分析を行った結果、材料の結晶構造が変化する境界領域(モルフォトロピック相境界:MPB)に生じる原子配列の特殊なゆがみと、意図的に導入される酸素欠陥が相乗的に作用し、発光性能を飛躍的に向上させていることを突き止めた。橋梁などのインフラの劣化を可視光で診断する超高感度センサーや自己発電型のウェアラブルデバイスなど、未来のスマート社会を実現する多機能材料の設計につながることが期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月10日

|

|

|

日本電気硝子 化学強化専用超薄板ガラスがHONORの折り畳みスマホに採用

HONORは2013年にHuaweiのサブブランドとして誕生し、2020年に独立したメーカー。Magic V Flip2では、本体内側のメインディスプレイにDinorex UTGが採用された。髪の毛よりも薄い板厚でありながら、20万回の開閉試験にも耐える高い信頼性を確保。折り畳みスマートフォンに不可欠な耐久性と表示品質を両立した。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月9日

|

|

東京科学大 電源装置を用いない電気化学発光法を開発し溶液中のアミン化合物を検出 東京科学大学物質理工学院応用化学系の稲木信介教授とビラニ・エレナ特任助教(当時)、鈴木倫太郎大学院生(当時)らの研究チームは、電源装置を用いない電気化学発光法を開発し、溶液中のアミン化合物の検出応用に成功した。送液により生じる流動電位を用いることで、電源装置を必要としない電気化学発光法を開発。具体的には、樹脂モノリス製多孔質材料を充填した流路を備えた電気化学セルを用いて、低濃度の電解質を含むアセトニトリルと水の混合溶液をポンプで送液するという単純な操作によって生じる流動電位を用いる分析法を確立した。電極に固定化した発光体と分析対象である溶液中のアミン化合物が電極上で酸化反応することにより、電気化学発光を観測。また、蒸留水や水道水に微量含まれるアミン化合物の検出も可能であることがわかった。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月5日

|

|

東大 単一の半導体材料で正の電荷を持つ正孔と負の電荷を持つ電子の異なる輸送異方性を実証 東京大学大学院新領域創成科学研究科の伊藤雅聡大学院生(研究当時)、同大学物性研究所の藤野智子助教(研究当時、現:同研究所リサーチフェロー、横浜国立大学准教授、科学技術振興機構さきがけ研究者)、森初果教授、産業技術総合研究所の東野寿樹主任研究員、東京理科大学の菱田真史准教授の研究チームは、独自開発した単一のアンバイポーラ(両極性)分子半導体において正の電荷を持つ正孔と負の電荷を持つ電子がそれぞれ異なる方向に流れやすい性質(キャリア特異的輸送異方性)を持つことを発見した。単一分子半導体材料を用いた有機電界効果トランジスタにおける初めての実証で、電荷の種類に応じて輸送特性を自在に制御できる高機能分子半導体の設計に道を開き、単一材料でキャリアごとの流路方向を調節可能とすることで次世代電子デバイスの開発加速が期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月4日

|

|

BASF 独シュヴァルツハイデの正極材長期供給契約を更新 独BASFは、独シュヴァルツハイデにある自社の正極材(CAM)工場からの供給について第三者との既存の長期供給契約を更新したと発表した。シュヴァルツハイデにある最先端バッテリー材料工場は同国唯一の高性能正極材製造施設で、欧州でも唯一の完全自動化された大規模CAM製造施設。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月3日

|

|

レゾナック 次世代半導体パッケージのコンソーシアム27社で共創型評価プラットフォームを設立 レゾナックは、日本、米国、シンガポール等の半導体材料・装置・設計企業27社による共創型評価プラットフォーム「JOINT3」を設立したと発表した。515×510mmサイズのパネルレベル有機インターポーザー試作ラインを用いて、パネルレベル有機インターポーザーに適した材料・装置・設計ツールの開発を推進する。同社は、下館事業所(茨城県結城市)内にプラットフォームの活動拠点となる「先端パネルレベルインターポーザーセンター『APLIC(Advanced Panel Level Interposer Center)』」を開設。APLIC内に試作ラインを構築し、2026年に稼働を開始する予定。 |

|

FPD/PCB NEWS〜9月2日

|

|

|

島津製作所 ガスクロマトグラフ「FluxEdge GCシステム」を発売

FluxEdgeは、半導体製造で用いられる微細加工技術と不活性処理技術を基に開発された微量ガスサンプリング機構。微小体積かつ不活性に設計された7mm四方のダイアフラム構造のマイクロバルブが搭載されており、同社のガスクロマトグラフ「Nexis GC-2030」もしくは「Brevis GC-2050」に取り付けることで微量サンプリング、高速分析、高い耐久性が可能になる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月28日

|

|

|

東レエンジニアリング 極薄チップを高スループットで実装する技術を開発

マイクロLEDをディスプレイ基板に実装する際などに使用されるレーザー転写技術を応用したもので、先端半導体に使用される厚み20μm以下の半導体チップや次世代光集積回路に使用される厚み1μm以下の化合物チップを、量産時に求められる精度を保ちながら従来比10倍以上の効率で生産できる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月22日

|

|

東京応化工業 韓国子会社が平澤工場を新設 東京応化工業は、連結子会社のTOK尖端材料(韓国:TOKAM)が韓国京畿道平澤市の工場用地に平澤工場を建設すると発表した。投資額は約120億円。新工場は建築面積約6,300m2で、第1期として高純度化学薬品の製造棟を新設する。稼働開始は2027年下期の予定。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月21日

|

|

リコー 東京体育館にペロブスカイト太陽電池を搭載した庭園灯を設置し実証事業 リコーとリコージャパンは、東京都とペロブスカイト太陽電池の実証事業を開始すると発表した。東京体育館にこの太陽電池を搭載した庭園灯を35本設置した。実証期間は2025年12月までの約4か月の予定。なお、実証期間終了後も継続して設置する予定で、この場合、ペロブスカイト太陽電池を搭載した庭園灯の日本初の実装事例となる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月20日

|

|

熊本大と名大 ビスマスフェライトにおける新たな結晶相を発見 熊本大学半導体・デジタル研究教育機構の佐藤幸生教授の研究グループは、名古屋大学未来材料・システム研究所/国際高等研究機構の永沼博特任教授と共同で、ビスマスフェライト(BiFeO3)の薄膜中に従来知られてなかった新しい結晶相が存在していることを発見した。アルミニウム酸ランタン(LaAlO3)基板上に成膜したBiFeO3について原子分解能での走査透過型電子顕微鏡(STEM)で観察。とくに、結晶相を精密に判別するため、STEM像の歪み補正を行って原子間の距離を高精度で測定した。その結果、従来知られてなかった√2×√2の周期を持つ新しい結晶相が発見した。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月14日

|

|

千歳科学技術大、京大、量研 単一スズ欠陥中心を内包する極微ナノダイヤモンドを開発 千歳科学技術大学の高島秀聡准教授、京都大学大学院工学研究科の嶋崎幸之介特定研究員、竹内繁樹教授らの研究グループは、量子科学技術研究開発機構と共同で、Snイオンをナノダイヤモンドに注入し熱処理を施すことでノイズとなる背景光子の発生がほとんどない単一SnV中心を内包するナノダイヤモンドを開発した。得られた成果は、ナノダイヤモンドと超微細構造光素子によるハイブリッド単一光子源や量子中継器などの実現への道を拓くもので、光子を用いた量子コンピュータや長距離量子暗号通信、さらには量子センシングなどの研究の発展に貢献すると期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月8日

|

|

東京理科大学、住友電工、東京大学 スパッタ法を用いて高品質なScAlN薄膜を作製 東京理科大学先進工学部マテリアル創成工学科の小林篤准教授、太田隼輔氏(2024年度 学士卒業)らの研究グループは、スパッタリング法を用いて窒化スカンジウムアルミニウム(ScAlN)薄膜を高品質で作製することに成功した。小型で高性能な次世代トランジスタの開発に寄与すると期待される。AlGaN/AlN/GaN/SiC基板上にScAlN膜をスパッタ法で成長させ、250〜750℃の成長温度が膜質と電気特性に与える影響を調べた。表面分析の結果、成長温度の上昇とともに表面が平滑化し、750℃で最も平坦かつ高品質な膜が得られた。結晶構造解析では、ScAlN薄膜が全温度範囲で基板の格子定数と整合して成長し、温度が高くなるほどc軸の格子定数が減少することが明らかになった。 また、電気特性評価では750℃で成長させた薄膜構造のシートキャリア密度が約3倍に増加。その一方、電子移動度は低下し、界面付近の負電荷が原因であることがシミュレーション解析により示唆された。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月5日

|

|

東北大 凍結溶媒内のナノ材料の元素分布を直接可視化 東北大学多元物質科学研究所の海原大輔技術職員(同大学事業支援機構総合技術部分析・評価・観測群)、佐藤庸平准教授、浜口祐准教授、米倉功治教授(理化学研究所放射光科学研究センターグループディレクター兼任)らの共同研究チームは、クライオ電子顕微鏡を用いて凍結した溶媒内に存在するナノ材料の元素分布を高精度で可視化して分析する技術を開発した。これにより、溶液中での材料の構造と状態に加え、構成元素に関する情報が得られ、ナノ環境で構築される生命科学・材料科学研究の発展が期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月4日

|

|

DIC 千葉工場に半導体用エポキシ樹脂プラントを新設 DICは、半導体向けとして千葉工場(千葉県市原市)にエポキシ樹脂プラントを新設すると発表した。投資計画が経済安全保障推進法に基づく「供給確保計画」として経済産業省から認定されたことを踏まえたもので、最大助成額30億円の支援を受ける予定。新設により半導体用エポキシ樹脂の生産能力を約59%増強する。供給開始は2029年7月を予定している。 |

|

FPD/PCB NEWS〜8月1日

|

|

シャープ アオイ電子と三重事業所第2工場・一部土地の売買契約を締結 シャープは、アオイ電子と三重事業所第2工場および一部土地の売買契約を締結したと発表した。売却対象の第2工場(建物)は延床面積約54,000m2。一方、第1工場および第2工場の敷地は約58,000m2。今後、子会社であり中小型ディスプレイ事業を担うシャープディスプレイテクノロジーを通じて、売却した工場におけるアオイ電子の生産ラインの早期立ち上げに協力していく。 |