|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

第39回ネプコンジャパン-エレクトロニクス開発・実装展- (2025年1月22~24日) |

|||||||||||||||||||

1月22~24日、東京ビッグサイトで開かれた「第39回ネプコンジャパン-エレクトロニクス開発・実装展-」。独断と偏見でおもなトピックスをピックアップする。 低屈折率層付きカバーガラスと有機ELパネルを貼り合わせ

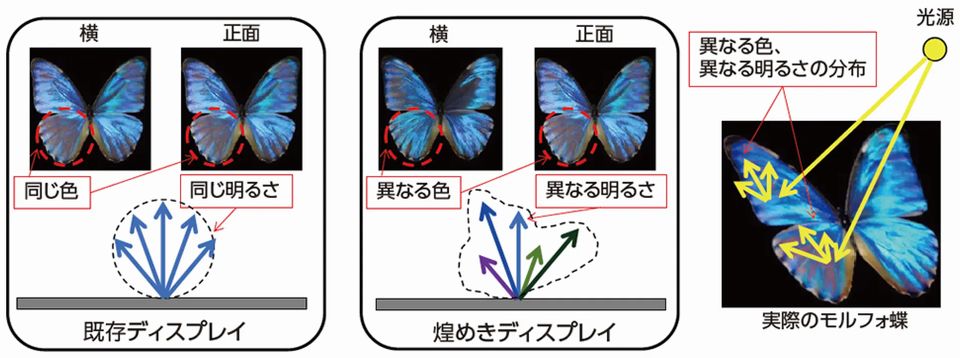

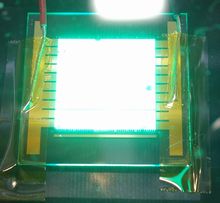

パッシブマトリクス駆動有機ELパネルの前面に光取り出し改善ガラスを接着接合したもので、このカバーガラス上に光屈折率を調整する透明光学樹脂を塗布。この結果、エアーギャップが不要となり、外光反射が12%から4%と大幅に低下。光取り出し効率も向上し、表示がくっきりするなど見た目の印象も大幅に向上する。 レンチキュラーレンズを用いてリアルディスプレイを実現 同じくディスプレイ関連では、松波硝子がInnolux Japanの"煌めきディスプレイ"を展示した。そのイメージは図1の通りで、既存のディスプレイでは表現できなかった自然界での見え方を高い質感を確保しながら再現できるという。つまり、従来ディスプレイで同じ色や輝度で表現されていた映像を実際の見え方に準じてそれぞれリアルに再現する。

このニューディスプレイを実現するキーマテリアルが、TFT-LCDパネルの前面に設けたレンチキュラーレンズ。ガラス基板上にナノインプリンティング法によってUV硬化型樹脂を蒲鉾状にアレイ化したもので、この結果、見る角度によって映像が変化したり、3D感覚が得られ、視差も通常の2から5に増加。このため、見る角度によっても映像が異なるように見えるリアルディスプレイが実現する。今回披露した31.5型ディスプレイは松波硝子のレンチキュラーレンズシートを使用。ソニーのライトフィールドディスプレイにも採用が決まっているという。 写真2は構造色を発することで知られるモルフォ蝶を表示したもので、場所によって羽の見え方が微妙に異なるさまを示した。ただ、個人的には従来ディスプレイと大きな違いがあるようには見えなかった。 ディスプレイの光取り出し効率改善に屈折率制御用ネガ型レジストを 一方、荒川化学工業は有機ELディスプレイなどのディスプレイの光取り出し効率改善マテリアルとして低屈折率&高屈折率ネガ型レジストを提案した。低屈折率タイプはナノサイズのSiO2粒子を配合した粒子系と非粒子系をラインアップ。屈折率は前者が1.38,後者が1.45.他方、高屈折率タイプはZnO2に変成基を設けたもので、屈折率は1.68以上。いずれもL&S=30μm/30μmクラスにファインパターニング可能で、例えば有機ELDの前面に設ける光取り出し改善レイヤーの一部としてサブピクセルに対応してパターニングすれば有機EL光の光取り出し効率が大幅に向上するという。 驚異の高透過率&超親水ガラスが登場

その効果・機能だが、まずは可視光透過率がベアガラスよりも向上すること。ブースでは簡易測定器によってベアガラスと光透過率を比較するデモを敢行。それによると、ベアガラスが93%だったのに対し96%以上という高透過率をマーク。この結果、外光反射も大幅に低減する。ブースでは、この特殊加工ガラスと通常ガラスを用いた紙や掛け時計サンプルを展示。この特殊ガラスでは、ほとんど外光反射がなく曇りもないことを示した。また、その表面が超親水性なのも特徴で、接触角が低いため水がさらさら流れるデモを敢行。防汚性が高いことも確認できた。 用途は現在発掘中だが、上記の二つの特徴を考えると太陽光パネルやディスプレイのカバーガラスにきわめて有望と感じた。 金属錯体インクでバウンダリーレスの導電膜を

液体ではイオン状態で溶け込んでいる金属錯体を主成分とするインクで、各種塗布方法で塗布して焼成すると、金属成分が析出して膜となる仕組み。容易に想像できるように、膜はグレインバウンダリーがほとんどなく、1プレートの単結晶ライクな膜になる。このため、膜表面も平滑で、バルクの最大90%という高い導電率を示す。また、冷蔵庫で6か月保管可能と取り扱いもナノインクに比べ容易といえる。気になる焼成温度は80~800℃で、300℃クラスでバルクの最大90%という導電率が得られる。すでにAg、Pt(白金)、Ni、Auをリリース。もっともニーズが強いCuも近く製品化する予定。 グラビアオフセット印刷で10μmというファインラインを イクイップメント関連では、印刷のトータルサプライヤー、セリアコーポレーションがグラビアオフセット印刷機を大々的にピーアール、主力モデル「PEPIO F6」を実機展示した。 しかし、実機よりも目立っていたのが応用デバイスへの印刷成果。まず、サカタインクスのCuインクを用いてL&S=10μm/12μmというファインパターンをダイレクト印刷することに成功。写真5はそのサンプルで、右側はCuパターン印刷後にソルダーレジストを塗布して耐マイグレーション性をもたせたもの。気になるタクトタイムも300×300mm基板で約30秒と高速だ。

|

|||||||||||||||||||

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |

|