|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

|

FPD/PCB NEWS~2月16日

|

|

イビデン 高機能ICパッケージ基板向け設備投資を発表 イビデンは、2026年度から2028年度の3か年で電子事業に総額5,000億円規模を投資すると発表した。最初のフェーズとして、高機能ICパッケージ基板の生産能力を増強するため、既設の河間事業場工場棟(Cell6)を中心に追加設備投資を行う。具体的には、河間事業場・その他海外を含む既存工場に約2,200億円を投資。2027年度より順次稼働し、量産を開始する。 |

|

FPD/PCB NEWS~2月16日

|

|

UBE 英Immaterial社へ出資 UBEは、英ImmaterialへシリーズA2ラウンドの資金調達における出資を実行したと発表した。Immaterialは、高密度モノリシック金属有機構造体(m-MOFs)技術を用いたCO2回収技術の実用化を目指すアーリーステージ企業。世界で唯一モノリシックMOFを製造できる高度な特許技術を有しており、この技術革新によってCO2回収のためのエンジニアリングソリューションの生産性を高めている。 |

|

FPD/PCB NEWS~2月12日

|

|

三菱電機 インド工科大ハイデラバード校と科学技術分野で産学連携 三菱電機は、インド工科大学ハイデラバード校(Indian Institute of Technology Hyderabad)と科学技術分野における産学連携に関する基本協定(MOU)を締結したと発表した。協定期間は2029年2月までの3年間の予定。協定に基づき、両者はAI・量子・セキュリティなどのコンピュータサイエンス分野をはじめ、幅広い科学技術領域における共同研究や人財交流を推進。産学連携を一層強化することで、グローバルな社会課題の解決に向けた技術開発と研究成果の社会実装を加速し、持続可能な社会の実現と次世代のグローバル研究開発人財育成に貢献する。 |

|

FPD/PCB NEWS~2月9日

|

|

コニカミノルタ インクジェット技術の用途拡大に向けスイス公的研究機関iPrint研究所と協業 コニカミノルタは、インクジェット技術の用途拡大を目指し、スイスの公的研究機関iPrint研究所と協業を開始した。世界各地からインクジェット関連企業や技術者が集まり、インクジェット技術の応用研究が盛んなiPrintとの協業により、インクジェット技術の新たな用途開発や協業パートナー開拓を加速し、さらなる事業拡大を目指す。 |

|

FPD/PCB NEWS~2月6日

|

|

産総研グループ 本田技術研究所と産総研に「Honda R&D-産総研ダイヤモンド×エレクトロニクス連携研究室」を設立 産総研グループ、AIST Solutions、本田技術研究所は、産総研に「Honda R&D-産総研ダイヤモンド×エレクトロニクス連携研究室」を設立した。産総研と本田技研は2023年に自動車駆動に向けた高電圧・大電流対応ダイヤモンドパワーデバイスに関する共同研究契約を締結し、ダイヤモンドパワーデバイスのアンペア級スイッチング特性を世界で初めて実証。今回、研究室を設立し、「SiCの性能を超えるモビリティ用ダイヤモンドパワーデバイスの開発」と「デジタル化社会に適応した次世代電子デバイスの開発」といったダイヤモンドの「究極」の半導体としてのユニークな特性を生かした研究と社会実装を見据えた開発を行うことで、新領域を含めたモビリティへの適用と社会課題である電力消費の削減に貢献するとともに、研究室を起点にダイヤモンド半導体を活用するアイデアが集結する国内関連機関とのオープンイノベーション拠点構築を目指す。 |

|

FPD/PCB NEWS~2月5日

|

|

|

村田製作所 生産子会社の福井村田製作所がセラミックコンデンサ研究開発センターを竣工

建屋は地上5階建て延床面積4万1,709m2。主力事業であるセラミックコンデンサーの開発・製造における技術力の向上を図るのが目的。 |

|

FPD/PCB NEWS~2月4日

|

|

三菱マテリアル サブミクロン銅粒子を用いた銅ペースト・銅シートの焼結型銅接合材料を開発 三菱マテリアルは、一般的な銅粉末よりも低温焼結接合が可能なサブミクロン銅粒子を用いた焼結型銅接合材料として銅ペーストと銅シートを開発したと発表した。粒径100~200nmで金属不純物量が極めて少なく、かつ独自の粒子表面被覆設計により高い焼結性を有するサブミクロン銅粒子を開発。この粒子を用いることで、従来の銀系焼結材に代わる低温接合(200~250℃)、大面積対応、高信頼性を兼ね備えた銅接合材料として銅ペーストと銅シートを製品化した。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月30日

|

|

スタンレー電気 岩崎電気の全株式を取得 スタンレー電気は岩崎電気の全株式を取得し、4月1日をもって連結子会社化すると発表した。スタンレー電気にない強みを持つ岩崎電気というパートナーを得たことで、これまで単独では参入が困難だった公共インフラ・産業分野へのソリューション提供が可能となる。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月29日

|

|

日本電気硝子 超薄板ガラス振動板がノルウェーのスピーカーユニットメーカーのガラスドームツイーターに採用 日本電気硝子は、台湾のガラス加工メーカーGAITと共同開発した超薄板ガラス振動板がノルウェーの世界的スピーカーユニットメーカーSEASの新型ガラスドームツイーター(T27GL001-DXT)に正式採用されたと発表した。ガラスドームツイーターは、ガラス製のドーム型振動板を用いて高音域を再生するスピーカー部品。T27GL001-DXTはSEASが初めてガラス製ドームを採用したモデルで、薄く軽量でありながら高い強度を備えた超薄板ガラスを使用。音の立ち上がりが速く、微細な音のニュアンスまで明瞭に再現する。また、ガラスは湿気の影響を受けにくく経年劣化しにくいため、長期間にわたって安定した音質を維持することができる。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月26日

|

|

リコーとリコージャパン さいたま市とペロブスカイト太陽電池搭載CO2センサーの実証事業に関する協定を締結 リコー、リコージャパンは、さいたま市と「ペロブスカイト太陽電池搭載CO2センサーの実証事業に関する協定」を締結した。実証事業では、2026年1月から2027年3月までCO2センサーをさいたま市本庁舎内に設置し、温度、湿度、CO2濃度、照度、暑さ指数を取得。これらのデータを活用し、さいたま市におけるペロブスカイト活用の取り組みを広く周知するとともに、データの収集・分析・評価を通じてCO2センサーの発電性能・耐久性能の実証を行う。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月21日

|

|

|

NHK技研 発電する有機ELディスプレイを開発

発光に必要な高い発光効率と太陽光発電に必要な強い光吸収特性を兼ね備えた材料(MR-TADF材料)を使用。この結果、素子内部のエネルギーを精密制御することで発光と太陽光発電を切り替えられるようになり、写真のように赤、緑、青の発光に成功した。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月14日

|

|

UBEと東北大 「UBE×東北大学みらい創造技術共創研究所」を設置し活動を開始 UBEと東北大学は「UBE×東北大学 みらい創造技術共創研究所」を東北大学多元物質科学研究所内に設置し、活動を開始した。東北大学が有する世界水準の研究力と豊富な産学連携実績、UBEが培ってきたスペシャリティ化学分野における高度な技術力を融合させることで、社会的要請の高いライフサイエンス、環境・エネルギー、エレクトロニクス分野における課題に対して革新的な材料・技術の創出と社会実装を目指す。また、東北大学とUBEの両者の知見と経験を最大限に活用し、次世代を担う人財育成にも積極的に取り組む。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月13日

|

|

|

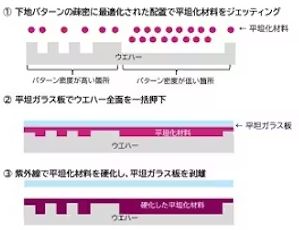

キヤノン ナノインプリントリソグラフィ技術を応用したウエハー平坦化技術を開発

同社は、インクジェット方式でレジストを塗布したウエハーに回路パターンを刻み込んだマスク(型)をハンコのように押し当てて回路を転写するNIL技術を開発、2023年10月に半導体製造装置「FPA-1200NZ2C」を発売。今回開発したIAP技術はこのNIL技術を平坦化用途に応用したもの。 具体的には、ウエハー表面の凹凸分布に応じてインクジェット方式で平坦化材料(樹脂)を最適配置し、その上から平坦ガラス板を押し当てる。これにより、凹凸の粗密や回路パターンの違いに左右されることなく、直径300mmのウエハー全面を一括の押印工程で高精度に平坦化する。ウエハー表面の凹凸を5nm以下に抑えることができ、後続の工程に不可欠な均一な層構造を実現するという。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月9日

|

|

|

ニコン 栃木ニコンの新棟建設に着工

新棟は延床面積約2万m2で、デジタルカメラ用交換レンズや顕微鏡の高性能対物レンズ、半導体露光装置用の投影レンズ、産業用レンズなどの生産体制を強化する狙い。生産ラインの刷新、混流生産方式の導入、棟内物流の自動化など新しいものづくりを推進する。 |

|

FPD/PCB NEWS~1月6日

|

|

|

東京都交通局 都営バス浅草エリアでAI翻訳透明ディスプレイ導入実証を開始

運転席周辺に透明ディスプレイを設置し、多様な利用者とのコミュニケーションにおける有効性・利便性を検証する。運行期間は1月15~29日。 |