|

STELLA捠怣偼噴僗僥儔丒僐乕億儗乕僔儑儞偑塣塩偟偰偄傑偡丅 |

SID 2012乣桳婡EL僨傿僗僾儗僀曇 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

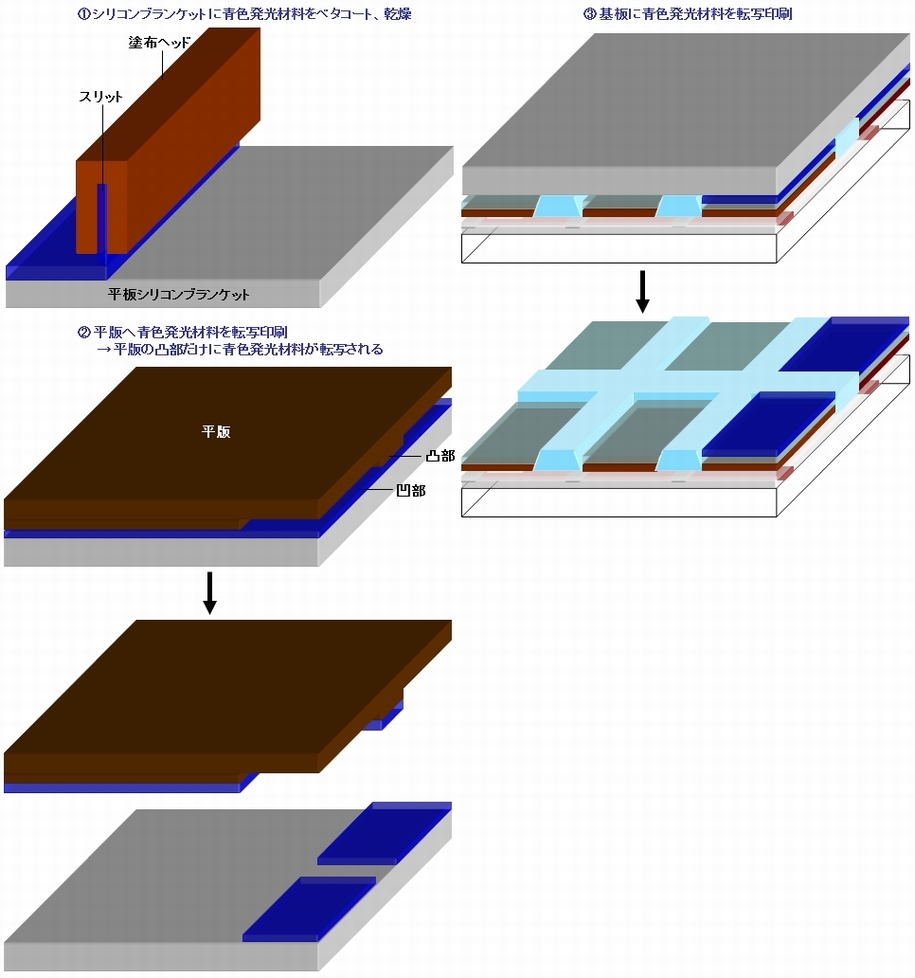

丂傑偢惢憿僾儘僙僗偱偼丄僜僯乕偑What's NEW偲偟偰暯峴暯斉曽幃偺斀揮僆僼僙僢僩報嶞朄傪曬崘丅偙偺報嶞朄偱崅暘巕椨岝敪岝憌傪僟僀儗僋僩報嶞偟偨掅暘巕仌崅暘巕僴僀僽儕僢僩僼儖僇儔乕僷僱儖傪帋嶌偟偨丅 丂偦偺僞乕僎僢僩偼僗儅乕僩僼僅儞傗僞僽儗僢僩PC偵戙昞偝傟傞儌僶僀儖梡挻崅惛嵶僷僱儖偱丄500ppi埲忋偺僴僀儗僝儕儏乕僔儑儞偑幚尰偱偒傞報嶞朄傪奐敪丅3宆VGA僷僱儖偲偄偆僴僀儗僝儕儏乕僔儑儞僨傿僗僾儗僀傪帋嶌偡傞偙偲偵惉岟偟偨丅 丂恾1偺傛偆偵丄偙偺報嶞朄偼婎斅偵愙怗偝偣偰揮幨報嶞偡傞僽儔儞働僢僩偵僐儞儀儞僔儑僫儖側儘乕儖斉偱偼側偔暯斉傪梡偄傞丅儘乕儖斉偱偼夝憸惈傗報嶞埵抲惛搙偵尷奅偑偁傞偨傔偱丄暯斉傪梡偄傞偙偲偵傛傝傾儔僀儊儞僩惛搙傪亇2兪m僋儔僗偵岦忋丅500ppi僋儔僗偺僴僀儗僝儕儏乕僔儑儞偑幚尰偱偒傞傛偆偵偟偨丅

丂僼儘乕偼傑偢僔儕僐儞僽儔儞働僢僩忋偵桳婡EL敪岝僀儞僋傪僗儕僢僩僐乕僩偟偰姡憞偡傞丅偙偺屻丄墯撌傾儗僀僷僞乕儞傪愝偗偨暯斉傪僔儕僐儞僽儔儞働僢僩偵墴偟摉偰傞偙偲偵傛偭偰撌晹偩偗偵桳婡敪岝嵽椏傪揮幨偡傞丅偮傑傝丄墯晹偵偼桳婡敪岝嵽椏偑晅拝偣偢丄僔儕僐儞僽儔儞働僢僩忋偵偦偺傑傑巆傞丅偙傟偼丄僔儕僐儞僽儔儞働僢僩偵斾傋暯斉偺昞柺僄僱儖僊乕偑崅偄偨傔偱偁傞丅偙偺寢壥丄僔儕僐儞僽儔儞働僢僩忋偱桳婡EL敪岝憌偑僷僞乕僯儞僌偝傟傞丅偦偺屻丄埵抲崌傢偣傪偟偰僔儕僐儞僽儔儞働僢僩傪桳婡EL婎斅偵墴偟摉偰偰揮幨報嶞偡傞巇慻傒丅 丂偙偺儊僜僢僪偱偼丄傑偢嵟弶偺僐乕僥傿儞僌岺掱偱枌岤嬒堦壔偺偨傔僽儔儞働僢僩偺僀儞僋擥傟惈傪崅傔傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅偦偺堦曽偱丄僽儔儞働僢僩偼師偺揮幨岺掱偱揮幨偟傗偡偄傛偆昞柺僄僱儖僊乕偑掅偄丄偮傑傝僀儞僋偵懳偟偰潧塼惈偑偁傞昁梫偑偁傞丅偦偙偱丄僽儔儞働僢僩傊偺擥傟惈偲敪岝億儕儅乕偺梟夝惈傪椉棫偟偨梟攠傪慖掕偟偨丅 丂傑偨丄僐乕僥傿儞僌屻丄僀儞僋偼弖帪偵姡偒偼偠傔傞偨傔丄斉偲僽儔儞働僢僩傪僐儞僞僋僩偝偣傞僞僀儈儞僌偑廳梫偵側傞丅椺偊偽僐儞僞僋僩偑偁傑傝偵傕憗偄偲丄僀儞僋偑僽儔儞働僢僩偵斀敪偟偰報嶞僷僞乕儞偑僔儏儕儞僋偡傞丅懠曽丄僐儞僞僋僩偑偁傑傝偵傕抶偄偲丄僀儞僋偑擲拝偟偰報嶞僷僞乕儞偺僄僢僕偑偓偞偓偞偵側偭偰峳傟偰偟傑偆丅偟偨偑偭偰丄斉傪儕儕乕僗偟偨屻傕僷僞乕儞宍忬偑曐偰傞傛偆丄僀儞僋偺擲搙傪斾妑揑崅偔偟偨丅幚嵺丄僀儞僋偺擲搙偲婗敪惈傪嵟揔壔偡傞偙偲偵傛傝丄僐儞僞僋僩僞僀儈儞僌傪斾妑揑梕堈偵挷惍偱偒傞偲偄偆丅

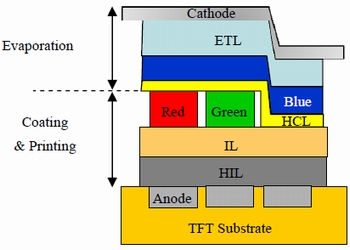

丂傑偢300亊350噊僈儔僗婎斅偵報嶞偟偨僒儞僾儖偺枌岤嬒堦惈傪昡壙偟偨偲偙傠丄應掕僄儕傾230亊280 mm偱2.3亾偩偭偨丅幨恀1偵僈儔僗婎斅忋偵報嶞偟偨僗僩儔僀僾僷僞乕儞傪帵偡丅慄暆偼17兪m偱丄僔儍乕僾側儔僀儞偑昤偐傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偙傟偼丄僺僋僙儖僺僢僠50兪m偺500ppi夝憸搙偑摼傜傟傞偙偲傪堄枴偡傞丅傑偨丄慄暆嬒堦惈傕1.7亾偩偭偨丅偝傜偵丄報嶞廳偹崌傢偣惛搙傕2兪m埲壓偲椙岲側寢壥偑摼傜傟偨丅 丂忋婰偺寢壥傪摜傑偊丄偙偺報嶞朄側傜挻崅惛嵶桳婡ELD偑嶌惢偱偒傞偲敾抐偟丄3宆VGA僷僱儖傪帋嶌偟偨丅恾2偺傛偆偵僷僱儖偼掅暘巕仌崅暘巕僴僀僽儕僢僩峔憿偱丄愒怓崅暘巕椨岝敪岝憌偲椢怓崅暘巕椨岝敪岝憌偺僷僞乕僯儞僌偵偙偺報嶞朄傪梡偄偨丅側偍丄儂乕儖拲擖憌偲僀儞僞乕儗僀儎乕(IF)偼僗儕僢僩僐乕僩朄丄僴僀僽儕僢僪僐僱僋僥傿儞僌儗僀儎乕(HCL)丄惵怓寀岝敪岝憌丄揹巕桝憲憌偼掅暘巕嵽椏傪梡偄偰恀嬻忲拝偟偨丅幨恀2偼帋嶌僷僱儖偱丄寚娮偼傑偭偨偔娤嶡偝傟側偐偭偨丅 怴偨側儂乕儖拲擖嵽椏偲偟偰揾晍宆V2O5偑晜忋 丂儅僥儕傾儖娭楢偱偼丄娯崙偺Seoul National University偲Hongik University偑揾晍宆V2O5傪儂乕儖拲擖憌偵梡偄偨尋媶惉壥傪曬崘偟偨丅

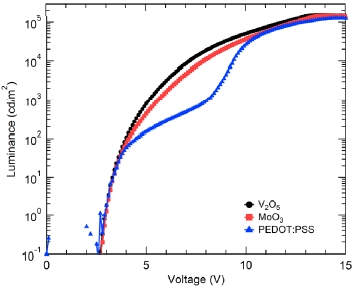

丂CuPc傪偼偠傔偲偡傞恀嬻忲拝嵽椏傗PEDOT/PSS偵戙傢傞儂乕儖拲擖嵽椏偲偟偰V2O5傪慖戰偟偨偺偼丄嘆巇帠娭悢偑5.6eV偲斾妑揑崅偄丄嘇揾晍枌偺昞柺暯妸惈偑崅偄丄嘊戝婥拞偱傕埨掕側偨傔丅偝傜偵丄揾晍宆偺V2O5偼僺儏傾V2O5偺傛偆偵O2僾儔僘儅張棟偵戙昞偝傟傞捛壛張棟偑晄梫偱丄傾僘僨億忬懺偱儂乕儖拲擖憌偲偟偰婡擻偡傞丅 丂傑偢ITO傾僲乕僪/儂乕儖拲擖憌/TAPC儂乕儖桝憲憌/CBP:(ppy)2Ir(acac)椢怓椨岝敪岝憌/TPBi揹巕桝憲憌/LiF僶僢僼傽憌/Al僇僜乕僪偲偄偆峔惉偺掅暘巕椨岝慺巕傪嶌惢丅儂乕儖拲擖嵽椏偼揾晍宆V2O5丄PEDOT:PSS丄MoO3偲偄偆3庬椶傪梡偄偨丅偙偙偱V2O5枌偼僩儕僀僜僾儘億僉僔僆僉僜僶僫僕僂儉傪僀僜僾儘僷僲乕儖梟攠偵150:1偺妱崌偱梟夝偝偣偨梟塼傪枌岤10nm偱僗僺儞僐乕僩偟丄戝婥拞偱1帪娫從惉偟偰壛悈暘夝偟偨丅PEDOT/PSS偼枌岤30nm偱僗僺儞僐乕僩偟偨屻丄恀嬻僆乕僽儞偱120亷亊1帪娫從惉偟偨丅MoO3枌偼枌岤10nm偱恀嬻忲拝偟偨丅

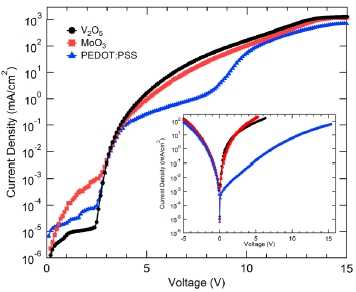

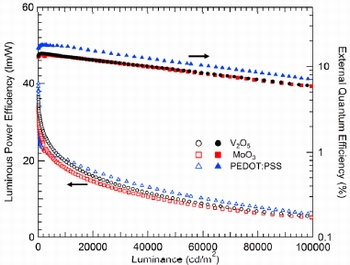

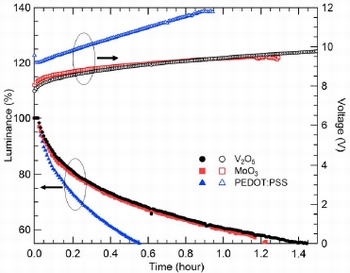

丂恾3偼僨僶僀僗偺揹埑-揹棳枾搙摿惈偱丄V2O5偲MoO3丄偮傑傝慗堏嬥懏巁壔暔慺巕偼PEDOT/PSS慺巕偵斾傋揹棳枾搙偑戝暆偵憹壛偟偨丅偙傟偼丄PEDOT/PSS偲TAPC偺僄僱儖僊乕忈暻偑0.35eV偁傞偺偵懳偟丄巇帠娭悢偑斾妑揑崅偄慗堏嬥懏巁壔暔偲TAPC偺僄僱儖僊乕忈暻偼傎偲傫偳側偄偨傔丅偦偺寢壥丄偲偔偵揹埑4乣9V偺掅揹埑椞堟偱PEDOT/PSS慺巕偲偺嵎偑戝偒偐偭偨丅 丂儂乕儖拲擖摿惈傪挷傋傞偨傔丄師偵ITO/儂乕儖拲擖憌/TAPC/MoO3/Al偲偄偆儂乕儖僆儞儕乕僨僶僀僗傪嶌惢偟偨丅偦偺寢壥丄慗堏嬥懏巁壔暔傪梡偄偨応崌丄儂乕儖拲擖摿惈偑崅偄偨傔丄掅揹埑椞堟偱崅偄揹棳枾搙傪帵偟偨丅偙傟偼巇帠娭悢偑崅偔丄偝傜偵揹巕恊榓椡偑戝偒偄偨傔丅偙傟偵懳偟丄PEDOT/PSS傪梡偄偨応崌丄慗堏嬥懏巁壔暔傪梡偄偨応崌偵斾傋揹棳枾搙偑戝暆偵掅壓偟偨丅 丂恾4偼儂乕儖僆儞儕乕僨僶僀僗偺揹埑-婸搙摿惈偱丄偄偢傟傕婸搙1cd/m2偵払偡傞揰摂奐巒揹埑偼3V慜屻偩偭偨丅偟偐偟側偑傜丄揹埑傪忋偘偰偄偔偲堎側傞孹岦偑傒傜傟丄椺偊偽婸搙1000cd/m2偵払偡傞揹埑偼PEDOT/PSS偑8.1V丄MoO3偑5.6V丄揾晍宆V2O5偑5.1V偩偭偨丅偡側傢偪丄儂乕儖拲擖嵽椏偲偟偰偼V2O5偑傕偭偲傕崅偄摿惈傪帵偟偨丅 丂恾5偼敪岝岠棪偺斾妑偱丄V2O5慺巕偺奜晹検巕岠棪偼MoO3慺巕偲傎傏摨摍偩偭偨偑丄PEDOT/PSS慺巕傛傝傕傢偢偐側偑傜掅偐偭偨丅嬶懱揑偵偼丄婸搙1000cd/m2帪偺奜晹検巕岠棪偼PEDOT/PSS慺巕偑17.7亾丄MoO3慺巕偑13.8亾丄V2O5慺巕偑14.3亾偩偭偨丅TAPC偺儂乕儖儌價儕僥傿偼1亊10-2cm2/V偱偁傝丄TPBi偺揹巕儌價儕僥傿(3.3乣8亊10-5cm2/V)傪戝偒偔忋夞傞丅偟偨偑偭偰丄儂乕儖偲揹巕偺僉儍儕傾僶儔儞僗偑夵慞偝傟偨寢壥丄PEDOT/PSS慺巕偺奜晹検巕岠棪偑崅偔側偭偨傢偗偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄婸搙1000cd/m2帪偺揹椡岠棪偼PEDOT/PSS慺巕偑24.2lm/W丄MoO3慺巕偑26.8lm/W丄V2O5慺巕偑30.4lm/W偲媡偺寢壥偵側偭偨丅偙傟偼丄慗堏嬥懏巁壔暔傪梡偄傞偲嬱摦揹埑偑PEDOT/PSS慺巕偵斾傋掅偔側傞偨傔偱偁傞丅

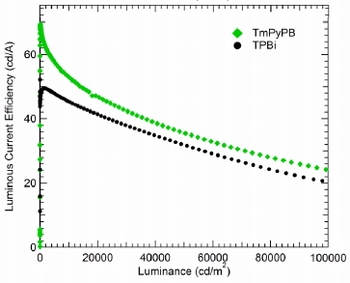

丂偦偙偱丄僉儍儕傾僶儔儞僗傪夵慞偡傞偨傔丄揹巕桝憲憌偵TPBi偵戙傢偭偰揹巕儌價儕僥傿偑1亊10-3cm2/V偲崅偄TmPyPB傪梡偄傞偙偲偵偟偨丅偦偺寢壥丄恾6偺傛偆偵僉儍儕傾僶儔儞僗偑夵慞偝傟岠棪傕岦忋偟偨丅偟偐偟丄偦傟偱傕TAPC偵斾傋TmPyPB偼儌價儕僥傿偑掅偄丅偟偨偑偭偰丄V2O5偺僼傽儞僟儊儞僞儖僘傪妶偐偡偵偼n僪乕僾偟偨揹巕桝憲憌偑桳岠偲峫偊傜傟傞丅 丂恾7偵掕揹棳傪報壛偟偰弶婜婸搙1枩cd/m2偱敪岝偝偣偨嵺偺怣棅惈昡壙寢壥傪帵偡丅弶婜婸搙偑崅偡偓傞偨傔丄偄偢傟偺僨僶僀僗偲傕儔僀僼僞僀儉偑抁偐偭偨丅偟偐偟丄偦傟偱傕儂乕儖拲擖嵽椏偵傛偭偰嵎偑偁傝丄慗堏嬥懏巁壔暔傪梡偄傞偲弶婜偵斾傋70亾偵婸搙偑尭悐偡傞儔僀僼僞僀儉偼PEDOT/PSS慺巕偺2.2攞偵払偟偨丅偝傜偵丄V2O5慺巕偼嬱摦帪娫偺宱夁偵偲傕側偆揹埑忋徃偑PEDOT/PSS慺巕傛傝傕彫偝偐偭偨丅 僫僲儂乕儖傾儗僀傪愝偗偨WO3傪儂乕儖拲擖憌偵梡偄偰岠棪傪夵慞

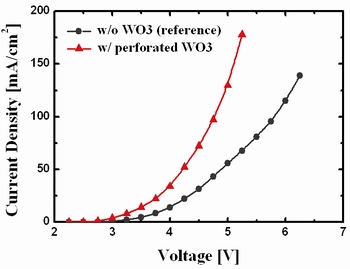

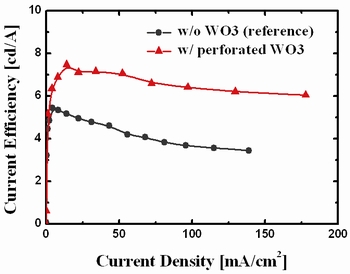

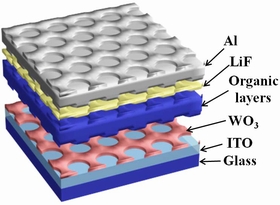

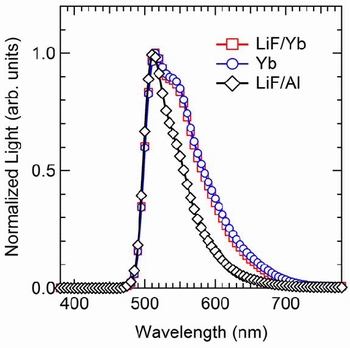

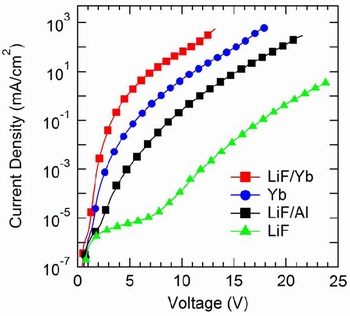

丂懠曽丄KAIST偲LG Display偼WO3儂乕儖拲擖憌傪僫僲儂乕儖忬偵傾儗僀壔偟偰敪岝岠棪傪崅傔偨惉壥傪敪昞偟偨丅 丂僨僶僀僗峔憿偼恾8偺捠傝偱丄ITO傾僲乕僪忋偵WO3枌傪愝偗偰帺屓惍崌揑偵僫僲儂乕儖傾儗僀壔偡傞丅嬶懱揑偵偼丄傑偢WO3傪ITO枌忋偵惉枌偟偨屻丄僫僲僒僀僘偺億儕僗僠儗儞棻巕傪婎斅忋偵懲愊偝偣傞丅懕偄偰丄O2僪儔僀僄僢僠儞僌偟偰WO3枌傪僫僲億乕儔僗壔丅嵟屻偵丄PS棻巕傪攳棧偡傞丅僫僲儂乕儖偺宎偼栺330nm丄怺偝偼50nm偱偁傞丅 丂帋嶌僷僱儖偼ITO傾僲乕僪/WO3儂乕儖拲擖憌偁傝仌儗僗/NPB儂乕儖桝憲憌/惵怓寀岝敪岝憌/LiF僶僢僼傽憌/Al僇僜乕僪偲偄偆峔惉偱丄桳婡憌偲僇僜乕僪偼恀嬻忲拝偟偨丅 丂恾9偼揹埑-揹棳枾搙摿惈偱丄僫僲億乕儔僗壔偟偨WO3儂乕儖拲擖憌傪憓擖偡傞偲儕僼傽儗儞僗僷僱儖偵斾傋敪岝奐巒揹埑偑寑揑偵掅壓偟偨丅傾僲乕僪乣儂乕儖桝憲憌娫偵WO3傪憓擖偡傞偲儂乕儖拲擖摿惈偑岦忋偡傞偺偼廃抦偺捠傝偱偁傞丅WO3傪僫僲儂乕儖傾儗僀壔偡傞偲傾僲乕僪乣桳婡憌偺奅柺椞堟偑憹偊丄偝傜側傞揹埑掅壓偵偮側偑偭偨偲峫偊傜傟傞丅丂 丂傑偨丄恾10偺傛偆偵揹棳岠棪偼揹棳枾搙100mA/cm2帪偱儕僼傽儗儞僗僷僱儖偵斾傋70亾傕傾僢僾偟偨丅偙傟偼僽儔僢僌嶶棎偵傛傝EL岝偺庢傝弌偟岠棪偑夵慞偝傟偨偨傔偲傒傜傟傞丅 揹巕拲擖憌偵LiF/Yb傪梡偄偰僩僢僾僄儈僢僔儑儞僷僱儖偺摿惈傪岦忋 丂Seoul National University偼丄僩僢僾僄儈僢僔儑儞峔憿僷僱儖岦偗偺揹巕拲擖憌偲偟偰LiF/Yb傪梡偄傞偙偲傪採埬偟偨丅 丂幚尡偱偼Al傾僲乕僪(80nm)/MoO3儂乕儖拲擖憌(10nm)/TAPC儂乕儖桝憲憌(50nm)/CBP:Ir(ppy)3椢怓椨岝敪岝憌(8wt亾丄30nm)/TPBi揹巕桝憲憌(40nm)/揹巕拲擖憌/Ag僇僜乕僪(15nm)/TPBi(45nm)偲偄偆峔憿偺僩僢僾僄儈僢僔儑儞慺巕傪嶌惢丅揹巕拲擖憌偼LiF(0.5nm)/Yb(2nm)丄Yb(2nm)丄LiF(0.5 nm)/Al(1nm)偺3庬椶傪梡偄偨丅 丂傑偢TPBi揹巕僆儞儕乕僨僶僀僗偺揹埑-揹棳枾搙摿惈傪昡壙偟偨偲偙傠丄恾11偺傛偆偵揹埑10V帪偺揹棳枾搙偼LiF/Yb慺巕偑62.58mA/cm2丄Yb慺巕偑0.26mA/cm2丄LiF/Al慺巕偑0.00014mA/cm2偲戝偒側嵎偑弌偨丅偙傟偼丄Yb帺懱偺巇帠娭悢偑2.6eV偲掅偔丄偝傜偵Li僀僆儞傪梕堈偵梀棧偡傞偨傔偱偁傞丅偙偙偱拲堄偡傋偒偼丄LiF/Yb偼LiF偺巇帠娭悢偑2.9eV偲Yb偵斾傋崅偄偵傕娭傢傜偢丄崅偄揹巕拲擖摿惈傪帵偟偨偙偲偱偁傞丅偙傟偼丄Li偵傛偭偰揹巕桝憲憌偵n僪乕僾偝傟傞偨傔偲峫偊傜傟傞丅偮傑傝丄LiF/Yb枌偐傜Li僀僆儞偑梀棧偟偰TPBi枌偵怤擖偟n僪乕僷儞僩偲偟偰怳傞晳偆傢偗偱偁傞丅偙偺寢壥丄僇僜乕僪偲揹巕桝憲憌偺僉儍儕傾拲擖忈暻偑掅偔側傞丅偮傑傝丄LiF/Yb偵偍偄偰Yb偼巇帠娭悢偑掅偄偩偗偱側偔丄LiF傪夝棧偝偣傞栶妱傕壥偨偡丅

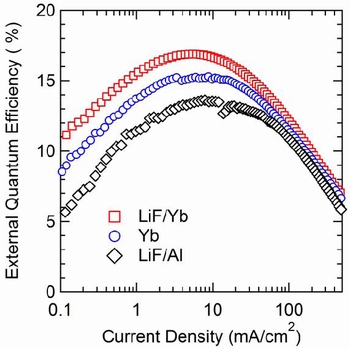

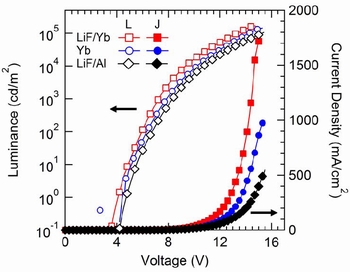

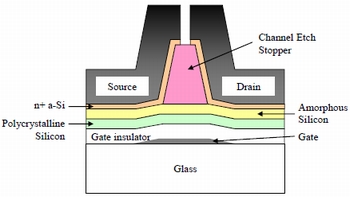

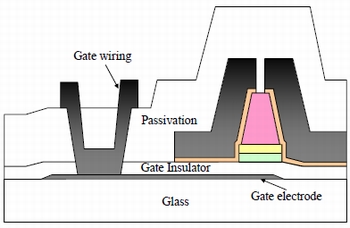

丂恾12偵TPBi僉儍僢僺儞僌儗僀儎乕傪愝偗偨椢怓椨岝慺巕偺L-V-J摿惈傪帵偡丅TPBi僉儍僢僺儞僌儗僀儎乕偼岝摟夁惈傪夵慞偡傞傕偺偱丄岝妛僔儈儏儗乕僔儑儞偺寢壥偐傜枌岤傪45nm偵愝掕偟偨丅恾12偺傛偆偵LiF/Yb慺巕偼傕偭偲傕崅偄摿惈傪帵偟偨丅嬶懱揑偵偼丄揹棳枾搙100mA/cm2偱偺揹埑偼LiF/Yb慺巕偑11.3V丄Yb慺巕偑12.2V丄傑偨婸搙1000cd/m2偵払偡傞揹埑偼慜幰偑7.2V丄屻幰偑7.9V偩偭偨丅偝傜偵丄婸搙1cd/m2偵払偡傞敪岝奐巒揹埑偼4.1V偲Yb慺巕偺4.5V傛傝傕掅偐偭偨丅 丂恾13偼岠棪摿惈偱丄LiF/Yb慺巕偼奜晹検巕岠棪16.9亾丄揹棳岠棪53.2cd/A偲傕偭偲傕崅偄岠棪傪帵偟偨丅偙傟偵懳偟丄Yb慺巕偼奜晹検巕岠棪15.3亾丄揹棳岠棪48.8cd/A丄僐儞儀儞僔儑僫儖側LiF/Al慺巕偵偄偨偭偰偼奜晹検巕岠棪13.6亾丄揹棳岠棪42.6 cd/A偵夁偓側偐偭偨丅偙傟傜偺寢壥偼敄枌偺Ag岝摟夁惈僇僜乕僪偵LiF/Yb揹巕拲擖憌偑嵟揔側偙偲傪柧妋偵帵偟偰偄傞丅 丂恾14偼帋嶌慺巕偺EL僗儁僋僩儖(@揹棳枾搙25.5mA/cm2)偱丄儕僼傽儗儞僗偱偁傞LIF/Al慺巕偲斾妑偡傞偲丄Yb傪僀儞僒乕僩偡傞偲傢偢偐偩偑僺乕僋偑挿攇挿懁偵僔僼僩偟丄僗儁僋僩儖傕僽儘乕僪偵側偭偨丅偙傟偼丄Yb偲LiF/Al偱岝妛摿惈偑堎側傞偨傔偵婲偙傞儅僀僋儘僉儍價僥傿岠壥偵傛傞偲峫偊傜傟傞丅 桳婡ELD岦偗偲偟偰僙儖僼傾儔僀儞峔憿偺儃僩儉僎乕僩宆LTPS傪採埬 丂桳婡ELD梡傾僋僥傿僽儅僩儕僋僗慺巕偱偼丄僷僫僜僯僢僋偑儃僩儉僎乕僩峔憿偺掅壏Poly-Si TFT傪敪昞偟偨丅儃僩儉僎乕僩峔憿偵偟偨偺偼僐儞儀儞僔儑僫儖側僩僢僾僎乕僩峔憿偵斾傋岺掱悢傪寑揑偵掅尭偱偒傞傎偐丄僄僉僔儅儗乕僓乕傾僯乕儖岺掱傗僀僆儞拲擖岺掱偲偄偭偨挻戝宆儅僓乕僈儔僗偵懳墳偟偵偔偄僾儘僙僗偑儗僗壔偱偒傞偨傔丅 丂婎杮揑側僨僶僀僗峔憿偼恾15偺捠傝偱丄嘆MoW枌傪僗僷僢僞儕儞僌惉枌丒僷僞乕僯儞僌偟偰僎乕僩揹嬌傪宍惉偡傞丄嘇SiNx枌丄SiOx枌丄僾儕僇乕僒a-Si枌傪僾儔僘儅CVD朄偱楢懕惉枌偡傞丄嘊攇挿532nm偺CW宆僌儕乕儞儗乕僓乕傪徠幩偟偰a-Si傪Poly-Si壔偡傞丄嘋姶岝惈SiO嵽椏傪揾晍丄業岝丄尰憸偟偰僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕傪宍惉偡傞丄嘍儕儞傪僪乕僾偟偰N+ a-Si枌傪僾儔僘儅CVD惉枌偡傞丄嘐僜乕僗/僪儗僀儞儊僞儖傪僗僷僢僞儕儞僌惉枌偡傞丄嘑Si傾僀儔儞僪偲僜乕僗/僪儗僀儞傪堦妵偱僄僢僠儞僌偡傞丄偲偄偭偨僼儘乕偱嶌惢偟偨丅偮傑傝丄a-Si傪Poly-Si偲僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕娫偵擖傟偨僨儏傾儖僠儍僱儖偵偟偨丅

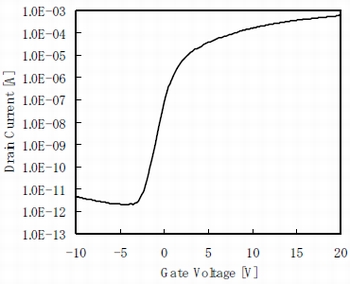

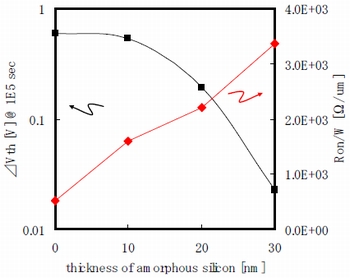

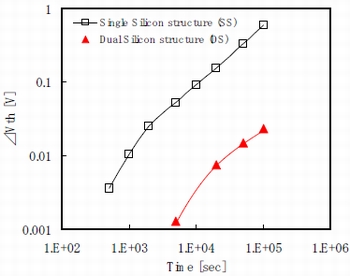

丂恾16偼僩儔儞僗僼傽乕摿惈偱丄僉儍儕傾儌價儕僥傿偼33cm2/V丄Vth偼0.9V丄僒僽僗儗僢僔儑儖僪僗僀儞僌偼0.6V/decade丄儈僯儅儉OFF揹棳偼1.4pA偩偭偨丅恾17偵Vgs亖亄20V丄Vds亖亄5V傪幒壏偱報壛偟偨僶僀傾僗僗僩儗僗僥僗僩偺寢壥傪帵偡丅崱夞偺僨儏傾儖僠儍僱儖峔憿僨僶僀僗偼僐儞儀儞僔儑僫儖側僔儞僌儖僠儍僱儖峔憿僨僶僀僗偵斾傋Vth僔僼僩偑偒傢傔偰彮側偄偙偲偑傢偐傞丅 丂傑偨丄恾18偺傛偆偵Poly-Si忋偺a-Si枌偺枌岤傪岤偔偡傞偲Vth僔僼僩偑彫偝偔側偭偨丅偙傟偼丄岤偄a-Si枌傪僀儞僒乕僩偡傞偙偲偵傛傝僉儍儕傾偺拲擖偑朩偘傜傟丄Poly-Si偐傜僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕傊偺僉儍儕傾拲擖偑尭彮偡傞偨傔偲峫偊傜傟傞丅偦偺斀柺丄ON掞峈(Ron)偼a-Si枌偺枌岤偵斾椺偡傞宍偱忋徃偡傞丅偙偺偨傔丄摦嶌怣棅惈偲Ron偑偁傞掱搙椉棫偡傞傛偆a-Si枌偺枌岤傪嵟揔壔偟偨丅 丂偲偙傠偱丄尋媶偺僞乕僎僢僩偼桳婡ELD傪僪儔僀僽偡傞偙偲偵偁傞丅偦偙偱偼掅掞峈攝慄媄弍偑媮傔傜傟傞丅慜婰偺傛偆偵丄僎乕僩揹嬌偵偼儗乕僓乕傾僯乕儖僾儘僙僗帪偺擬偵懴偊傜傟傞傛偆MoW傪梡偄偨偑丄尦棃丄MoW偼斾掞峈偑崅偄丅偦偙偱丄恾19偺傛偆偵SiNx僷僢僔儀乕僔儑儞忋偵Cu攝慄傪愝偗偰丄僎乕僩僶僗儔僀儞偲偟偰MoW僎乕僩偲愙懕偡傞偙偲偵偟偨丅偪側傒偵丄僐儞儀儞僔儑僫儖側掅壏Poly-Si TFT偱偼崅壏僾儘僙僗拞偵Cu尨巕偑僎乕僩愨墢枌拞偵奼嶶偡傞偨傔丄僎乕僩偵Cu傪梡偄傞偺偼擄偟偄丅偙傟偵懳偟丄崱夞偺儃僩儉僎乕僩峔憿僨僶僀僗偱偼僷僢僔儀乕僔儑儞偲僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕偑僠儍僱儖傊偺Cu偺奼嶶傪杊巭偡傞偨傔丄Cu傪梡偄傞偙偲偑偱偒傞傢偗偱偁傞丅

丂傑偨丄僐儞儀儞僔儑僫儖側儃僩儉僎乕僩峔憿偼僎乕僩愨墢枌偺枌岤偵傛偭偰婑惗梕検偑巟攝偝傟傞偺偵懳偟丄崱夞偺僨僶僀僗偼儃僩儉僎乕僩峔憿側偑傜僷僢僔儀乕僔儑儞傪岤偔偡傞偙偲偵傛偭偰僎乕僩攝慄偲僜乕僗/僪儗僀儞娫偺婑惗梕検傪彫偝偔偡傞偙偲偑偱偒傞丅 丂師偵嶌惢偟偨偺偑僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕宆TFT偱堦斒揑側僙儖僼傾儔僀儞峔憿丅僎乕僩傪儅僗僋偵偟偰攚柺業岝偱僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕傪僷僞乕僯儞僌偡傞巇慻傒偱丄姶岝惈SiO傪揾晍偟偨屻丄攚柺偐傜UV岝傪徠幩偟丄岝偑徠幩偝傟偨晹暘傪尰憸偵傛偭偰彍嫀偟偨丅偙偺寢壥丄僎乕僩儊僞儖偺忋晹偵偩偗僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕偑帺屓惍崌揑偵宍惉偝傟傞丅偟偐偟側偑傜丄偙偺僾儘僙僗偱偼僜乕僗/僪儗僀儞偲偺僐儞僞僋僩椞堟偑寑揑偵彫偝偔側傝丄寢壥揑偵Ron偑忋徃偡傞丅偮傑傝丄恾15偺傛偆偵僜乕僗/僪儗僀儞偼偍傕偵Poly-Si偲a-Si偺懁柺偱僐儞僞僋僩偡傞偙偲偵側傞丅偦偙偱丄僄僢僠儞僌僗僩僢僷乕傪僷僞乕僯儞僌偟偨屻丄僪儔僀僄僢僠儞僌偡傞偙偲偵傛偭偰Poly-Si偐傜僜乕僗/僪儗僀儞儊僞儖傊偺揹棳偺棳傟傪夵慞偟Ron偺忋徃傪梷惂偟偨丅

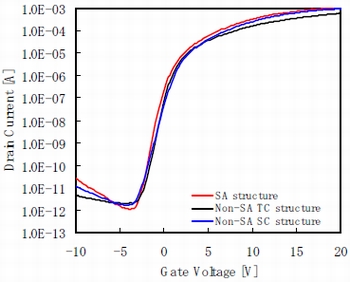

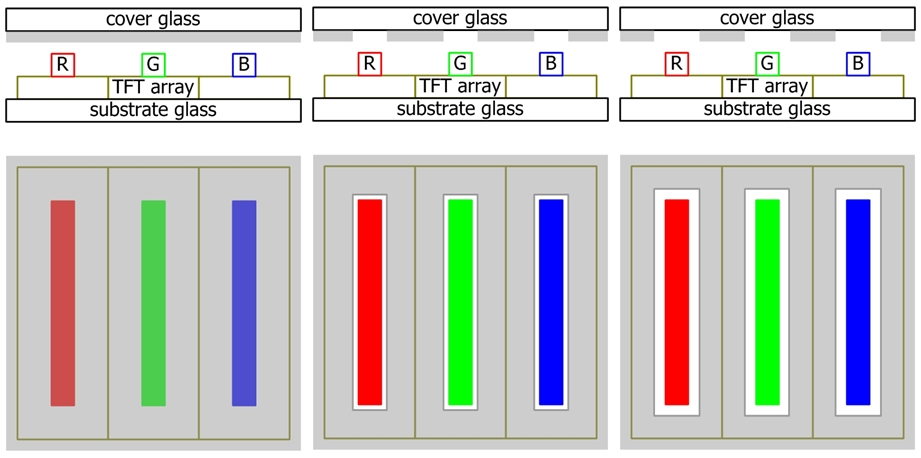

丂恾20偵偙偺僙儖僼傾儔僀儞儃僩儉僎乕僩峔憿TFT偺僩儔儞僗僼傽乕摿惈傪帵偡丅恾拞偺Non-SA SC偼旕僙儖僼傾儔僀儞峔憿偺僒僀僪僐儞僞僋僩僨僶僀僗丄Non-SA TC偼旕僙儖僼傾儔僀儞峔憿偺僩僢僾僐儞僞僋僩僨僶僀僗傪巜偡丅偮傑傝丄偙傟傜椙岲側僐儞僞僋僩僨僶僀僗偲僩儔儞僗僼傽乕摿惈偼曄傢傜側偐偭偨丅偟偐傕丄偙偺僙儖僼傾儔僀儞儃僩儉僎乕僩峔憿僨僶僀僗偼婑惗梕検偑彫偝偄偨傔丄儌價儕僥傿偑47cm2/V偲僩僢僾僐儞僞僋僩僨僶僀僗傛傝傕崅偐偭偨丅偝傜偵丄Vth僔僼僩傕旕僙儖僼傾儔僀儞峔憿僨僶僀僗偲懟怓側偐偭偨丅 儈儔乕婡擻傪寭偹偨儈儔乕桳婡ELD偑 丂傾僾儕働乕僔儑儞娭楢偱偼丄AU Optronics偑儈儔乕寭梡傾僋僥傿僽儅僩儕僋僗嬱摦桳婡ELD傪敪昞丅桳婡ELD側傜偱偼偲偄偆懡條側傾僾儕働乕僔儑儞壜擻惈傪帵偟偨丅 丂帋嶌偟偨偺偼3.5宆僋儚僢僪HD僷僱儖(360亊640夋慺)偱丄傾僋僥傿僽慺巕偵偼僩僢僾僎乕僩峔憿掅壏Poly-Si TFT傪嵦梡丅妶惈憌偼僾儔僘儅CVD惉枌偟偨a-Si僾儕僇乕僒枌傪600亷埲忋偱傾僯乕儖偟偰屌憡寢徎壔偟偨丅偦偺僉儍儕傾儌價儕僥傿偼15cm2/V丄Vth偼亅3.5V丄ON/OFF揹棳儗僔僆偼107埲忋偩偭偨丅偦偟偰丄TFT忋偵RGB撈棫敪岝曽幃偺僩僢僾僄儈僢僔儑儞峔憿桳婡ELD傪嶌惢偟偨丅 丂嵟揔側儈儔乕僨傿僗僾儗僀傪幚尰偡傞偨傔丄恾21偺嶰偮偺僒儞僾儖傪帋嶌丅偄偢傟傕僇僶乕僈儔僗偺撪懁偵敄枌偺Al傑偨偼Ag傪惉枌偟偰儈儔乕婡擻傪傕偨偣偨丅僞僀僾1偼斀幩枌傪儀僞惉枌偟偨傕偺偱丄儈儔乕偺懚嵼偵傛偭偰EL敪岝偑尭悐偟偨丅僞僀僾2偲3偼斀幩枌傪僷僞乕僯儞僌偟偨傕偺偱丄奐岥棪偼僞僀僾2偑42亾丄僞僀僾3偑65亾偱偁傞丅偳偪傜傕EL敪岝偼尭悐偟側偐偭偨偑丄僩僢僾僄儈僢僔儑儞僷僱儖偱偼傾僲乕僪夋慺揹嬌偑斀幩儊僞儖偵側傞偨傔丄僩乕僞儖偺斀幩棪偑懝側傢傟傞壜擻惈偑幪偰愗傟側偐偭偨丅

丂幨恀3偵儈儔乕偺塮傝嬶崌偄傪帵偡丅僞僀僾1偼儈儔乕惈擻偑傕偭偲傕崅偐偭偨堦曽丄僞僀僾3偼傕偭偲傕僋僆儕僥傿偑掅偔斀幩憸偑傏傗偗偨丅偙偆偟偨尰徾偼僔儈儏儗乕僔儑儞寢壥偐傜傕棤偯偗傜傟偨丅偙傟偼丄儈儔乕柺偵奐岥傪愝偗傞偲怺崗側夞愜偑敪惗偡傞偨傔偱偁傞丅偦偙偱丄帋嶌僷僱儖偱偼僞僀僾1傪嵦梡偟偨丅

丂幨恀4偼3.5宆儈儔乕僨傿僗僾儗僀偱丄儈儔乕惈擻(屨偺恖宍)丄夋憸昞帵惈擻(抧媴)偲傕偒傢傔偰崅偄偙偲偑傢偐傞丅 嶲峫暥專 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| REMARK 1)Stella捠怣偼FPD仌PCB娭楢僯儏乕僗偺柍彏採嫙僐乕僫乕偱偡(僗僥儔丒僐乕億儗乕僔儑儞偑FPD傗PCB偦偺傕偺傪惢昳壔偟偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫)丅 2)偙偺婰帠偼僗僥儔丒僐乕億儗乕僔儑儞 揹巕儊僨傿傾晹偑庢嵽偟偰婰帠壔偟偨傕偺偱偡丅 |

|