|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

SID 11 |

||||||||||||||||||||||

5月末に米Los Angelesで開かれた世界最大のディスプレイ学会「SID(Society For Information Display) 11」。おもな発表をTFT-LCD編、PDP編、有機EL編、電子ペーパー編、新型TFT編と5回に分けてレポートする。第1回目のTFT-LCD編では、3Dディスプレイとローカルディミング方式パネルに関するトピックスをピックアップする。 FS駆動液晶バリアによって3D表示時の解像度低下を回避

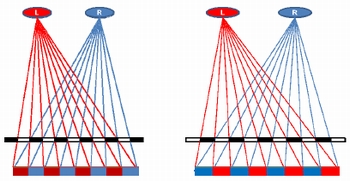

まず3D対応TFT-LCDでは、Samsung Electronicsがフィールドシーケンシャル(FS)駆動のパララックス液晶バリア方式によるグラスフリーTFT-LCDを発表した。 3D化方式には2D表示にも切り替え可能なパララックス液晶バリア方式を採用。ただし、この方式には、①光ロスがある、②3D表示の視角が狭い、③水平解像度が低下する、といった弱点がある。とくにノートPCやモニターといった高精細アプリケーションで問題となる③については、FS時分割駆動によって解像度を維持できるようにした。 図1は3D表示メカニズムで、奇数フレームでは奇数バリアを左目用と右目用と交互に切り替えて表示。次の偶数フレームでは奇数バリアを閉じ、偶数バリアを左目用と右目用と交互に切り替えて表示し、ビューワーに3D画像を認識させる仕組み。FS駆動によって交互に右目用と左目用に画像を入力するため、通常方式と違い、解像度が低下することはない。 容易に想像できるように、FS駆動の液晶バリアはFS駆動によって高速応答が可能だが、それにともなって液晶パネルも駆動速度120Hz以上、液晶の立ち上がりから立ち下がりまでの応答速度は5ms以下が要求される。そこで、バックライトをブリンキングさせることで液晶の応答性を改善した。 FS駆動の液晶バリアの設計に当たっては、一般的にクロストークの危険を考慮するとITO電極の開口幅はマスキング幅よりも狭くするのが望ましい。しかし、FS駆動バリアでは開口部とマスキング部をフレーム毎に交互にスイッチングさせるメカニズムから不可能である。そのため、ITO電極パターンを対称にする必要があり、クロストークが発生する危険が高くなる。 液晶バリアの設計でもうひとつ考慮すべきはITO電極間のギャップである。これは、FS駆動液晶バリアは電界によってドライブするわけではなく常にオフ状態であるため。したがって、一般的なノーマリーホワイトモードを採用するとITO電極の開口幅は予測値よりも広くなる。そこで、ITO電極間のギャップを狭くするのが手っ取り早いが、この場合、ユニフォミティの低下を引き起こす。さらに、歩留まりを考えるとITO電極間のギャップをミニマム化するのは難しい。

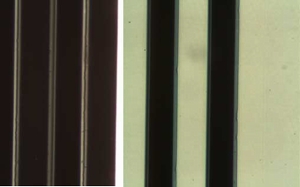

そこで、ノーマリーブラックモードを採用することにした。つまり、ITO電極間のギャップを通過した光をブロックし、常にブラック状態にする。この結果、ブラックストライプとして機能するとともに、光ロス、さらに2D表示時におけるモアレの発生という問題も解消できる。写真1に液晶バリアの顕微鏡写真を示す。左は奇数ラインと偶数ラインを同時にターンオンさせた状態、右は奇数ラインだけをターンオンさせた状態で、ITOギャップエリアが黒ずんているのがわかる。 最後に考慮すべきは、液晶パネルの液晶層とバリアパネル間の距離である。研究グループのターゲットとする高精細パネルでは液晶バリアのサブストレートを極力薄くすることが望ましいが、量産ラインで極薄ガラス基板をハンドリングするのは難しい。そこで、液晶バリアの前面(ビューワーサイド)に比較的厚いガラス基板、背面(液晶パネル側)に比較的薄いガラス基板を用いた。 参考として写真2に試作した15.6型ワイドXGA(1366×768画素)パネルの表示例を示す。 導光板を工夫してサイドライトLEDでローカルディミングを

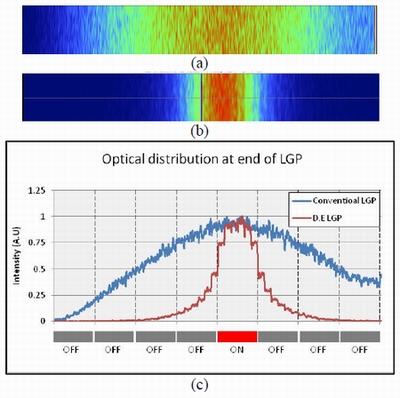

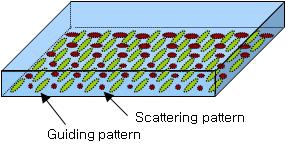

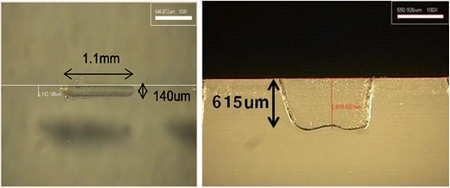

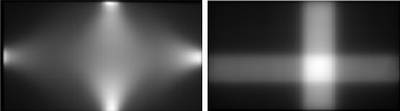

コントラストが向上し消費電力も削減できるローカルディミング(別名エリアコントロール)方式TFT-LCDでは、Samsung ElectronicsとLG Displayがパネルのサイドに配置するエッジ型LEDを用いたニューメソッドを発表した。 周知のように、パネルの直下に配置する直下型CCFLに比べエッジ型LEDでエリア毎の輝度をスポット調光するローカルディミングを実現するのは難しい。この場合、いうまでもなく導光板内を伝播するLED光の拡散を抑制して指向性を高める必要がある。 そこで、Samsung Electronicsの研究グループはLED光の指向性を改善するため、二つのマイクロパターンを有する導光板を考案した。ひとつは一般的な散乱パターン、もうひとつは導波パターンである。後者は伝播する光に対し水平方向に設けられ、バウンダリーレスで導光板全面に周期的に配列される。その機能はLED光の拡散度をコントロールすることで、導波パターンのサイドにおける反射によって光拡散が抑制される。他方、散乱パターンは導光板から光を伝播方向に対して垂直、つまり液晶セル側に取り出す。いうまでもなく、図2のようにそのディメンジョンはユニフォミティを考慮し場所によって最適化する。 図3は導波パターンレス導光板(a)と導波パターン付き導光板(b)の光分配写真で、前者に比べ後者は光拡散が大幅に改善されていることがわかる。これは、導波パターンによってLED光が垂直方向に拡散するためである。 この導波パターンは波長10.6μmのCO2レーザービームを出力55W、周波数25kHzで照射して形成した。ドット状のラインパターンを形成するため、レーザービームをX方向に移動させるとともに、導光板をy方向にずらしながら加工処理した。この結果、規則的なピッチを持ったパターンが形成できた。なお、パターンの長さ、幅、深さは移動速度と照射時間によって制御した。写真3は幅140μm、長さ1.1㎜、深さ615μmのパターンで、表面平滑性(Ra)は0.3μmだった。

まず厚さ3㎜のPMMAをサブストレートに使用した15.6型を試作。この際、散乱パターンは長さ0.3~1㎜、深さ0.1㎜に設定した。この15.6型導光板はX方向を8エリアに分割し、それぞれのエリアに6個のLEDを設けた。図4は2ブロックを同時点灯させた際の様子で、光拡散が抑制されブロック毎に光強度をコントロールできることがわかる。さらに特筆されるのは、2ブロックの点灯なのに1ブロック点灯のようにナチュラルに点灯することである。 これらの初期結果を受け、研究グループは46型TFT-LCDを試作。その消費電力はローカルディミングレスパネルが92.2Wだったのに対し51.9Wと56.3%も削減することに成功。また、コントラストは11400:1とローカルディミングレスパネルの2.85倍に達した。 2Dラインローカルディミングの効果を検証

一方、LG Displayも導光板を改良したエッジLED方式によるローカルディミングテクノロジーについて発表した。 周知のように、エッジ型LEDを用いたローカルディミングはLEDバーをパネルの上下に配置する1Dラインタイプと、上下左右に配置する2Dラインタイプに大別される。今回はブロックをより細分化できる2Dラインタイプでより望ましい導光板はどのようなものかを調べた。つまり、マイクロパターン付き導光板の効果を評価したわけである。

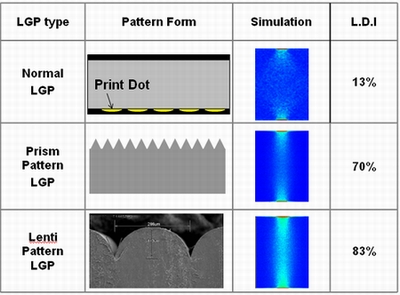

そのローカルティミング効果を検証するため、写真4の評価サンプルにおいて“ローカルディミングエリアの輝度÷B、Cエリアの平均輝度=Local Dimming Index(LDI)”と定義。その結果、写真5のようにパターン付き導光板を用いると、パターンレス導光板に比べLDIが大幅に向上した。表1は導光板の種類によるLDIのシミュレーション比較結果で、パターンレスのノーマル導光板のLDIは13.2%ともっとも低かった。これに対し、ピッチと高さの比を1:0.45と半球状にしたレンチキュラーパターン付き導光板のLDIは83.1%に達した。 また、シミュレーションによると実際の動画表示を想定した消費電力はローカルディミングレスパネルに比べ31%削減できることがわかった。また、コントラストも1128:1から14500:1と10倍以上に向上した。 参考文献 |

||||||||||||||||||||||

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |