|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

IDW'11~LCD編 |

|||||||||||||||||||||||||

2011年12月に日本で開催されたディスプレイの国際学会「IDW'11」のなかからトピックスをレポートする。第1回目はLCD編で、AU Optronicsが突起レス構造のMVAモードTFT-LCDでニューテクノロジーを相次いで発表した。 ITO画素電極をスリット加工してMVA-LCDで突起をレス化

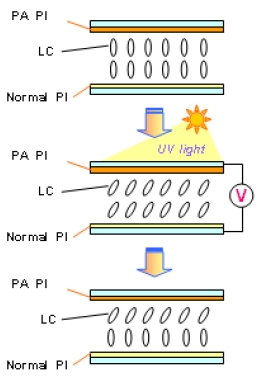

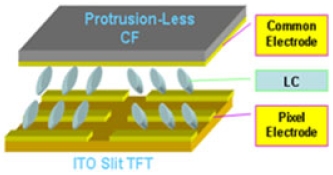

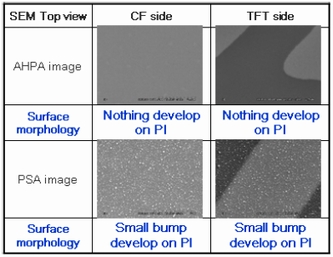

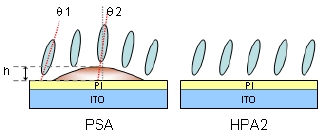

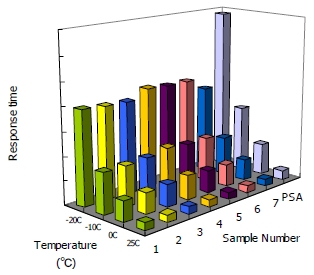

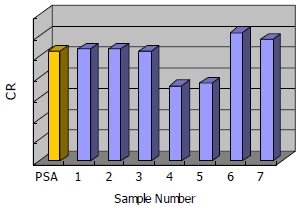

近年、提案が活発化している突起(バンプ)レスMVAモードTFT-LCDでは、AU Optronicsがニューテクノロノロジーを相次いで発表した。まずはAdvanced Hybrid Photo Alignment(AHPA)と名づけた方法で、モノマーをUV照射によってポリマー化して液晶材料を配向させるPSA(Polymer Stabilized Alignment)に比べモノマー残渣がなくコントラスト・応答速度の点で有利だという。 図1のように、AHPAはCF基板、TFT基板ともITO電極上にポリイミド(PI)配向膜を設けるが、TFT基板側のITO画素電極をスリット形状にして分割するのが特徴。図2のようにプロセスフローもシンプルで、CF基板側には市販の感光性PI、TFT基板側には非感光性PIを塗布。両面基板をアッセンブリした後、パネルにAC電圧を印加する。この際、液晶分子の配向方位を異ならせるため、CF基板とTFT基板には異なる電圧を印加しながら、偏光UV光を照射する。この結果、配向処理が完了する。 従来のPSAと違い、配向性はモノマーではなくPIの側鎖に依存するため、UV照射は1回でいい。このため、PSAでみられるプレチルト角ムラに代表されるムラは発生しない。写真1は配向面のモルフォロジーで、AHPAのPI表面はフラットで均一であるのに対し、PSAはPI表面に微小な突起がみられる。このため、AHPAは液晶分子の配向性という点でも有利となる。また、図3のようにAHPAはプレチルト角が一定であるのに対し、PSAはプレチルト角が微小突起の存在によってθ1とθ2と異なってしまう。 このことは応答速度にも影響する。図4は印加電圧0.5~5V時の応答速度を示したもので、AHPAはすべての温度でPSAより応答速度が速かった。こうした傾向はとくに低温になるほど顕著だった。 AHPAはコントラスト特性も高い。図5はPSAパネルとAHPAパネルのコントラストを比較したもので、サンプル4、5を除き、AHPAパネルの方がコントラストが高かった。 今回試作したのは3.8型パネル(480×800画素)で、コントラストは1000:1以上、応答速度は16ms以下が得られた。なお、液晶の配向度は電界強度の向き、つまりITO電極の形状によって制御する。図6は試作パネルのITO電極パターンで、サブピクセルは四つの方位を持つ4ドメインで構成される。この結果、上下左右80度と全方向で広視野角が得られた。

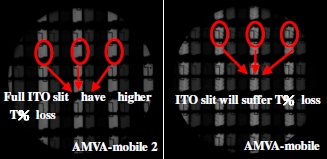

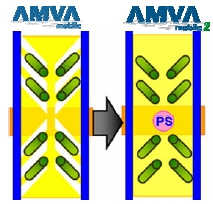

フォトスペーサを突起代わりにして光透過率を向上 AU Optronicsは、モバイル機器向けとして上記の突起レス構造パネル(AMVA-mobile)に代わる新構造パネル「AMVA-mobile 2」も発表した。 容易に想像できるように、ITO画素電極をスリット状に加工してセパレートすると光透過率が低下する。そこで、AMVA-mobile 2ではITO画素電極をスリット加工しないことにした。この結果、開口率が向上し光透過率もアップする。最大のポイントは、図7のようにセルギャップを保持するフォトスペーサを液晶を配向させる従来の突起構造物代わりにした点にある。

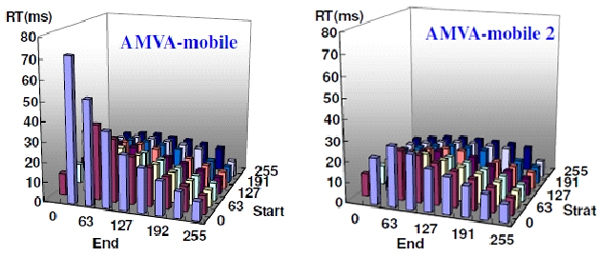

今回の研究では、3.5型ダブルVGAの低温Poly-Si TFT-LCD(326ppi)を試作。写真2はAMVA-mobileとAMVA-mobile 2の表示比較で、前者はスリットITO電極間で光ロスが発生するのに対し、後者は光ロスがなく高い透過率が得られる。実際に測定した光透過率は6.3%で、5%だった前者に比べ22%もアップした。さらに、コントラストも900:1から1100:1と20%高くなった。また、新たな液晶材料を用いることにより、図8のように中間調の応答速度も最大で30msと50%も高速化した。 イオン注入レスにより低温Poly-Si TFTをローコスト化 低温Poly-Si TFT-LCD関連でも、AU Optronicsがイオン注入プロセスレスのローコストデバイスを提案した。

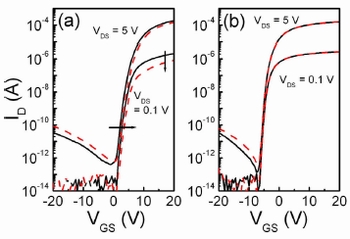

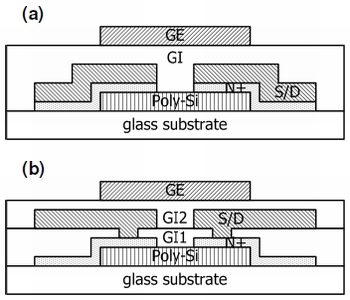

試作したのはn+タイプのトップゲート型で、図9のようにシングルゲート絶縁膜デバイスとダブルゲート絶縁膜デバイスを作製した。前者は、まずa-Siプリカーサ膜を膜厚50nmでプラズマCVD成膜し、コンベンショナルなエキシマレーザーアニール法でPoly-Si化。フォトリソでPoly-Siアイランドを形成した後、リンをドープしてN+ Si膜をプラズマCVD成膜、続いてMo膜をDCスパッタリング成膜してソース/ドレインを形成した。そして、フォトリソによりフォトレジストをパターニングし、N+ Si膜をドライエッチング、ソース/ドレインメタルをウェットエッチングした。いうまでもなく、N+ Si層はPoly-Si活性層とソース/ドレインのコンタクト抵抗を低減させる機能を果たす。この後、ゲート絶縁膜としてSiOx膜を膜厚200nmでプラズマCVD成膜。次に、ゲートメタルをスパッタ成膜しフォトリソでパターニングした。そして、パッシベーションを成膜した後、最後に500℃でアニール処理した。 他方、ダブルゲート絶縁膜デバイスはN+ Siとソース/ドレイン間に第1ゲート絶縁膜としてSiOx膜を膜厚100nmで成膜するとともに、ソース/ドレインと第1ゲート絶縁膜間に第2ゲート絶縁膜を膜厚200nmで挿入した。これ以外のプロセスフローはシングルゲート絶縁膜デバイスと同じである。

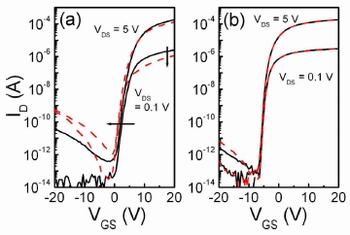

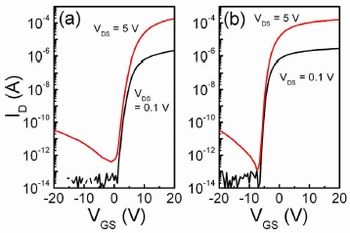

図10-(a)、(b)はトランスファー特性で、シングルゲート絶縁膜デバイスのキャリアモビリティは20.2cm2/V・s、Vthは4.4V、サブスレッショルドスロープ(SS)は0.96V/decadeだった。これに対し、ダブルゲート絶縁膜デバイスはモビリティが59.7cm2/V・s、Vthは-4.6V、SSは0.51V/decadeだった。特性に大きな差が出たのは水素パッシベーションに起因すると考えられる。つまり、チャネル表面はN+ Siのドライエッチング工程によって大きなダメージを受けるが、第2ゲート絶縁膜であるSiNx膜に含まれる水素がダングリングボンドをパッシベートするように振る舞うため、モビリティが向上するとともに、VthとSSが低下するからである。 続いて、ゲートにポジティブバイアス+30V、ネガティブバイアス-30Vを2000秒印加してデバイスの信頼性を評価した。ポジティブバイアスを印加した場合、図11-(a)、(b)のようにダブルゲート絶縁膜デバイスはTFT特性がほとんど変化しなかったのに対し、シングルゲート絶縁膜デバイスはVthが0.77Vシフトし、ON電流もイニシャルに比べ59.5%低下した。また、ネガティブバイアスを印加した場合も図12-(a)、(b)のようにダブルゲート絶縁膜デバイスは特性がきわめて安定だったのに対し、シングルゲート絶縁膜デバイスはVthが-0.97Vシフトし、ON電流も54.6%低下した。これらの結果は、上記の水素パッシベーション効果に加え、SiNx膜の熱伝導性が高く、チャネルから発生する熱を効率的にリリースするためである。 新たなAl合金で高温プロセス中でもヒロックを抑制

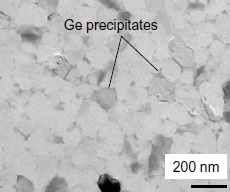

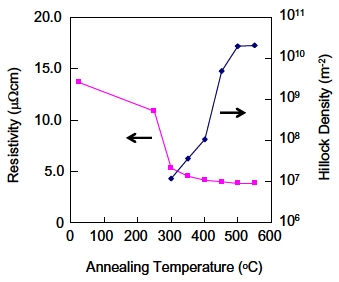

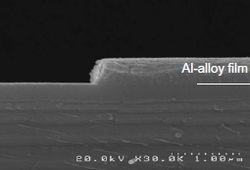

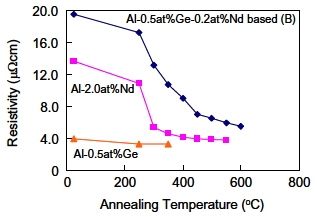

低温Poly-Si TFTのインフラでは、神戸製鋼所が耐熱性の高いゲートメタル材料として新たなAl合金を提案した。コンベンショナルなMo積層膜またはMo合金をリプレースする狙いで、600℃クラスと高い耐熱性が得られる。 実験ではガラス基板上にL&S=10μm/10μm、膜厚300nmのメタル配線パターンを形成し、リファレンスとしてAl-2.0at%Nd膜とAl-0.5at%Ge膜、ニュー合金としてAl-0.5at%Ge-0.2at%Nd膜の耐熱性を評価した。図13はa-Si TFTで量産採用されているAl-2.0at%Ndの耐熱特性で、アニール温度が上昇すると比抵抗が低下する反面、ヒロック密度が劇的に増加する。 そこで、新たな応力緩和コンセプトにもとづきAl-Ge合金膜に着目した。周知のように、Ge元素はAlとは化合物化せず、Al母体中でも溶解性が低い。そこで、合金膜成膜中にAlグレインバウンダリーでGeが析出するかもしれない。つまり、熱処理中にGeがAlグレインバウンダリーで核形成サイトとして機能して成長を続けるなら、ヒロックが発生しないかもしれない。写真3はアズデポ状態のAl-0.5at%Ge膜のTEM像で、AlグレインバウンダリーでGe析出物ができていることがわかる。 写真4はAl-0.5at%Ge-0.2at%膜を600℃×20minアニールした際のTEM像で、Ge析出物が成長していることが確認できる。図14はアニール温度と比抵抗の関係で、アニール温度の上昇にともなって比抵抗が次第に低下し、Al-0.5at%Ge-0.2at%膜は600℃で5.3μΩ・cmと低抵抗が得られた。これは、アニール温度が上昇してもGe析出物の成長が続いているためと考えられる。また、写真5のようにヒロックも確認できなかった。つまり、低温Poly-Si TFTの最高プロセス温度である不純物活性化プロセスでもAl合金配線からヒロックが発生しないことになる。 また、Al-0.5at%Ge-0.2at%Nd膜のドライエッチング特性を調べたところ、写真6のようにドライエッチ後も残渣がなく鋭角な断面形状が得られた。この際、エッチングレートはピュアAl膜の80%だった。なお、この合金膜は酸系エッチャントでウェットエッチングすることもできる。 高解像度&高スループットのマスクレス露光装置が登場

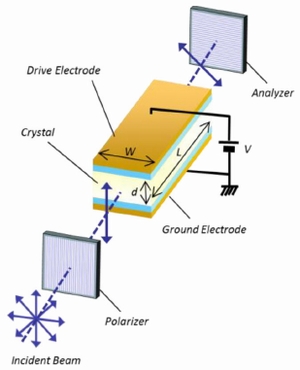

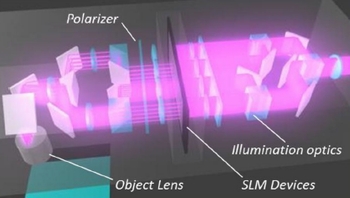

フォトリソ関連のインフラでは、製造装置メーカーのブイ・テクノロジーが新たなマスクレス露光装置を発表した。 図15は露光ヘッドの構造で、レーザーダイオード光源(波長405nm)、照明光学系、偏光板、SLM(Spatial Light Modulator)デバイス、アナライザーから構成される。照明光学系によって直線偏光されたレーザービームはSLMデバイスと偏光板・アナライザによって部分的に変調され、投影レンズで1/20に縮小された後、基板に照射される。その露光解像度は1μmで、スループットは12000mm2/minに達する。

いうまでもなくキーコンポーネントはSLMデバイスで、4096個の結晶製EO(Electric Optical)スイッチアレイを備える。この結晶を挟む両電極間に電界が発生すると、電界と同方向に屈折率が変化するため、レーザービームは電界に応じて照射方向が変化する。つまり、EOスイッチからのレーザービーム強度は電界強度によって制御する。EDスイッチは200kHzで高速動作するため、上記のようなハイスループットが得られる。 さらに、リアルタイムアライメント機能としてAEGIS(Alignment method for Exposure system Guided by Image Sensor)と名づけた露光ヘッドを搭載。内蔵のラインCCDカメラで実際に撮像した下層パターンに合わせて自動かつリアルタイムで露光エリアを補正するシステムで、基板全域で±1μm以内という高いアライメント精度が実現する。

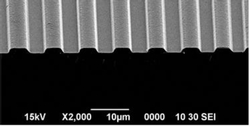

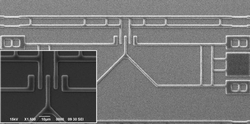

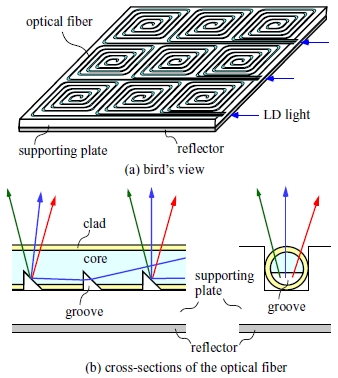

写真7はプロトタイプマシンで市販のポジ型フォトレジストを露光した際のSEM像で、L&Sは4μm/4μmというファインパターンが得られた。また、写真8はTFTを模したチャネル長3μmの露光サンプルで、通常のマスク露光と変わらない露光パターンが得られることがわかる。 光ファイバーで導波したレーザーバックライトを提案 バックライト関連では、立命館大学がポストLEDとして浮上してきたレーザーダイオード(LD)バックライトユニットについて発表した。 開発したLDバックライトユニットは図17のとおりで、螺旋状に光ファイバーを配置してユニットの全面へLD光を導く。光ファイバーは透明なサポーティングプレートに埋め込む形で配置。LD光はファイバー上に設けた溝から引き出され、最下部にあるリフレクターによって反射して前方へ引き出される。なお、ローカルディミングに対応できるよう、光ファイバーユニットはタイリングする形で配置する。

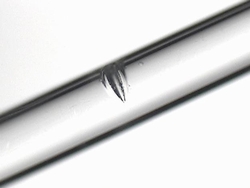

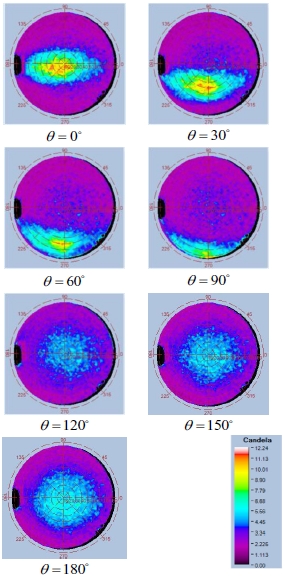

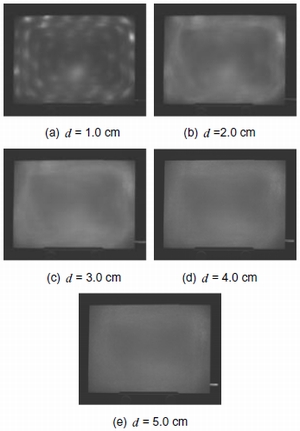

プロトタイプの作製フローだが、まず径500μmのプラスチック製光ファイバーにホットナイフを押し当てて溝(写真9)を形成。次に、アクリルプレート(120×90×3mm)の一方の面に螺旋形状の溝を掘り、光ファイバーを埋め込んだ。掘り込んだ溝のピッチは20㎜、深さは50μmで、光ファイバーのトータル長さは125cmである。続いて、プレートの背面に市販の反射シート、さらに若干の距離を設けて光拡散シートをセットした。 写真10は光ファイバーと光拡散シートの距離(d)を変化させた際の様子で、dが広いと輝度ユニフォミティがアップする。ただし、輝度ユニフォミティとバックライトモジュールのコンパクト性はトレードオフの関係になる。 このトレードオフの関係を緩和するため、図18のオリジナル構造を考案した。つまり、光ファイバーを斜めに回転させて溝を前方側へ配置する。この結果、リフレクターによって反射された光はプレート内を伝播するようになる。いうまでもなく、コンベンショナルなエッジ型バックライトでも同様の方法で光を取り出す。この結果、dを狭くしても輝度ユニフォミティが改善できるわけである。光ファイバーの回転角度をふったところ、写真11のように120度以上回転させると輝度ユニフォミティが良好になることがわかった。 スキャンバックライトに白色有機ELを用いてフル解像度3Dを

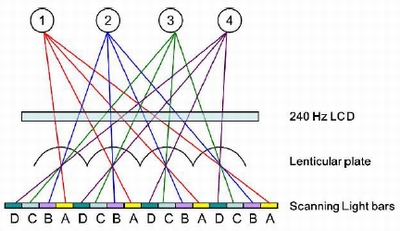

3D関連では、グラスフリー3Dディスプレイとして台湾のIndustrial Technology Research Institute(ITRI)とChunghwa Picture Tubes(CPT)がスキャニングバックライトを用いた4視差のレンチキュラー方式TFT-LCDモジュールを発表した。バックライトを特定ライン毎に点灯させる時分割方式であるため、4視差のどこから見ても2D表示時と同じフル解像度が得られる。 図19は3D対応モジュールの構造で、それぞれのバーが個別に点灯するスキャンバックライトを使用。バックライトはA、B、C、Dの4ラインに分割されており、常にどれか一つのラインが点灯する。このため、バックライト光はレンチキュラーシートを介して特定の方向にだけ照射される。つまり、例えばAをONにするとゾーン1だけにフル解像度の画像が見える。もちろん、バックライトは240Hz駆動のTFT-LCDに同期してライン毎にON/OFFする。このため、ビューワーはフリッカレスでフル解像度の3D画像を見ることができる。 バックライトデバイスには118μmピッチでバーアレイをパターニングした白色有機ELを使用。この際、レンチキュラーアレイのピッチはその4倍に当たる472μmにした。写真12に4型モノクロモジュールの表示例を示す。3D視認距離は60cmで、この際のクロストーク率は17%だった。 研究グループは同様のコンセプトで白色LEDバックライトを用いたところ、LEDの配置ピッチが1.1㎜と広いため、写真13のようにレンチキュラーの境界が明確に見えてしまった。このため、このシステムではバックライトバーのピッチを微細化できる白色有機ELが最適と判断した。 参考文献 1)Wei-Jen Chang, et al.:New Vertical Alignment Technique--Advanced Hybrid Photo-Alignment, IDW'11, pp.1521-1524(2011.12)

|

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |