|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

電子情報通信学会技術研究報告(7月29日) |

||||||||||||||

7月29日、都内で開かれた「電子情報通信学会技術研究報告EID2014-6-EID2014-7」。今回のテーマは電子ディスプレイで、反射型TFT-LCDでトピックスが相次いだ。反射型TFT-LCDとフレキシブル有機TFT駆動有機ELディスプレイに関する講演2件をピックアップする。

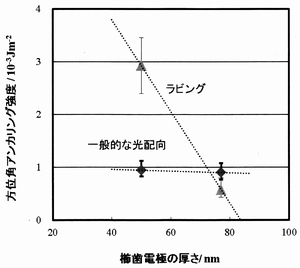

ジャパンディスプレイの國松登氏は、最新テクノロジーを駆使して量産を開始した7型ワイドQXGA TFT-LCD(1600×2560画素)のオリジナルテクノロジーについて報告した。新たに採用したのはオリジナル光配向技術とネガ型液晶材料である。 まず前者だが、光配向自体は古くから提案されてきたものの、これまでほとんど量産採用されてこなかった。その最大の理由は、コンベンショナルなラビング配向に比べ液晶材料の配向性が低く、かつ配向安定性が低いためである。また、配向膜を配向する際に高い光照射エネルギーが必要なこと、言い換えれば生産性が低いことも量産採用を阻害する要因となっていた。 とくに横電界モードであるIPS(In Plane Switching)モードTFT-LCDでは、方位角アンカリング強度に起因してAC残像が発生するという問題があった。図1は一定期間AC電圧を印加した後の電圧-透過率曲線のヒステリシスを示したもので、ヒステリシスは透過率の低い低電圧領域ほど大きくなる。また、図中に示したように方位角アンカリング強度が小さいとヒステリシスが大きくなる。つまり、AC残像の低減には方位角アンカリング強度を大きくする必要がある。

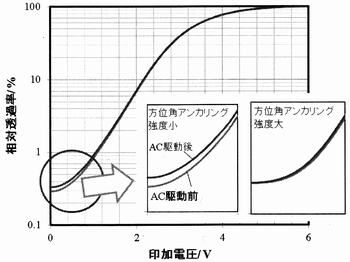

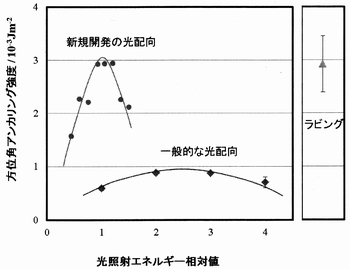

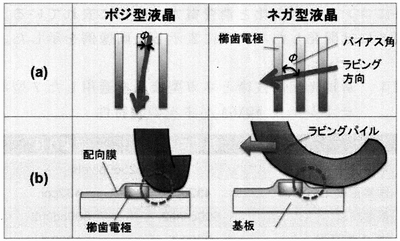

そこで、IPSモードTFT-LCDで採用している櫛葉ITO画素電極の膜厚と方位角アンカリング強度の関係をラビングセルと光配向セルで比較した。その結果、図2のようにラビング配向では櫛葉画素電極の膜厚が厚くなるにしたがって方位角アンカリング強度が小さくなった。これは、膜厚が厚くなると表面における凹凸が大きくなり、ラビング布のパイルが電極エッジ近傍で十分に接触できなくなるためである。つまり、基板の表面状態に依存して配向均一性が低下する。これに対し、非接触配向法である光配向では表面凹凸性に関係なく均一な配向性が得られる。これは、IPS-TFT-LCDにとって大きな魅力といえる。しかしながら、絶対値からみると方位角アンカリング強度はいまだラビング配向の比ではない。 このため、量産プロセスに適用するには方位角アンカリング強度を高めるとともに、配向膜材料の光反応速度を高める必要がある。その詳細についてはシークレットだが、①配向膜の変形を抑制する、②配向膜と液晶の界面を最適化する、つまり櫛葉電極の上に液晶材料を並べやすくする、③直線偏光紫外光に対して光化学反応性の高い配向膜材料を用いる、という3点の工夫を行った。この結果、図3のように方位角アンカリング強度はラビング配向とほぼ同等となり、これまでの光配向法に比べ3倍に向上した。つまり、光アンカリング強度の増大と生産性の向上という二つの課題をクリアできた。 他方、ネガ型液晶材料の使用はパネルの輝度・コントラストを高めるという狙いがある。しかし、ラビング配向のIPS-TFT-LCDにネガ型液晶を用いることは困難だった。 それは、前記のように櫛葉画素電極の膜厚が厚くなると方位角アンカリング強度が低下するとともに、櫛葉画素電極の方向と配向軸のなす角であるバイアス角が大きいと、同じく方位角アンカリング強度が低下するためである。具体的には、図4のようにネガ型液晶用のバイアス角は80度とコンベンショナルなポジ型液晶用のバイアス角(10度)に比べはるかに大きい。ラビングパイルが接触する位置における接触の程度は電極の膜厚だけでなく、バイアス角にも依存する。つまり、接触の程度はポジ型液晶の場合よりもネガ型液晶の場合の方が小さい。ラビングパイルと配向膜の接触の程度はラビング強度に直結するため、方位角アンカリング強度はネガ型液晶の場合、ポジ型液晶の場合に比べ低くなる。いうまでもなく、これはラビングというメカニカル配向メカニズムに起因している。

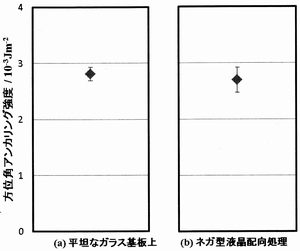

これに対し、新たに開発した光配向は配向方向に関わらず大きな方位角アンカリング強度が得られる。図5は凹凸のない平坦なガラス基板と櫛葉画素電極を形成しネガ型液晶用に光配向処理したガラス基板の方位角アンカリング強度を比較したもので、後者は前者とほとんど変わらない十分な方位角アンカリング強度が得られた。 上記技術を導入した7型ワイドQXGAパネルは開口率が従来に比べ10%以上向上。これにともない、輝度を500cd/m2と同じにした際のコントラスト比は1200:1から2200:1と劇的に改善された。 撥液・親液性を利用して塗布型有機半導体を自己整合パターニング 山形大学の水上誠氏は、有機TFT駆動のフレキシブル有機ELDについて報告した。ファイナルターゲットはフレキシブルデバイスにとって理想といえるオールウェットプロセスデバイスで、有機TFTは電極以外をウェットプロセスで形成した。

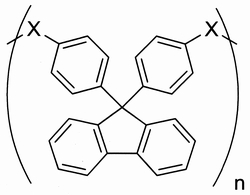

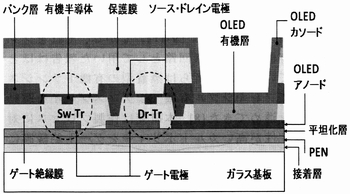

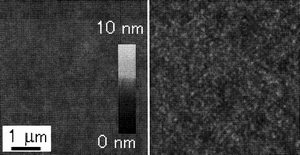

有機TFTはコンベンショナルなボトムゲート・ボトムコンタクト構造で、ドライビングTFT、スイッチングTFT、ストレージキャパシタという2T1C構成を採用。一方、有機ELはコンベンショナルな低分子蒸着タイプで、EL発光を有機TFT側から取り出すボトムエミッション構造にした。 図6はその断面構造で、製造プロセス中のハンドリング性を確保するため、まずキャリアガラス基板上にPENフィルムを接着層を介してラミネートして固定。次に、フッ素系ポリマーをスピンコートして平坦化層を形成。この後、Al膜を蒸着しフォトリソでパターニングしてゲート電極を形成した。 続いて、UV硬化型カルドポリマー(新日鐵住金化学)をスピンコートし、UV硬化&ベークしてゲート絶縁膜を形成した。図7のように、カルドポリマーは炭素原子に四つの芳香族が結合した蝶番構造で、耐熱性や透明性が高いのが特徴。今回はソース/ドレイン形成時にニュープロセスを採用するため、その耐熱性を活かす狙いから有機TFTのゲート絶縁膜材料として初めて用いた。具体的にはカルドポリマー塗布後、Au膜を真空蒸着し、フォトレジストを塗布~露光~現像し、Au膜をウェットエッチングすることによってソース/ドレインとチャネル部を形成した。この際、ゲート絶縁膜上にはAuの残渣による影響が懸念される。写真1はカルドポリマー塗布後とAuウェットエッチング後のAFM像で、その表面粗さは0.2nmから0.5nmとわずかに増加したものの、その表面モルフォルジーにはほとんど変化がみられなかった。これに対し、リファレンスのために作製したPMMA、PVP、ポリスチレン、テフロンゲート絶縁膜上はウェットエッチング後、表面粗さが1.1nm以上と大幅に増加した。つまり、カルドポリマーは耐プロセス性に優れるため、ウェットエッチング後も高い表面平滑性を維持することができる。

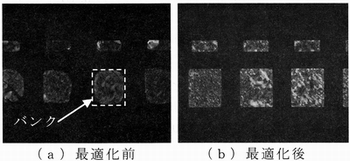

ソース/ドレイン形成後、独自プロセスによって素子間を分離するとともに、塗布型有機半導体膜を自己整合的にパターニングした。具体的には、まずフッ素系ポリマー(テフロン)をスピンコートした後、フォトレジストの濡れ性を確保するため、フッ素系界面活性剤を添加したフォトレジストを塗布~露光~現像し、フッ素系溶剤でウェットエッチングしてバンクパターンを形成するとともに、チャネル部のゲート絶縁膜を露出させた。つまり、バンクはテフロンによって撥液性、バンク間の溝であるチャネル部はカルドポリマーによって親液性になる。この後、塗布型有機半導体をソリューションシェアリング法によって塗布。その結果、表面状態の違いにより有機半導体はチャネル部だけに自己整合的に付着する。 具体的には、有機半導体の溶媒に用いたメシチレンの接触角はテフロン上で66.1度、カルポリマー上で9.2度である。このため、PENフィルムを上からかぶせ、そのサイドから有機半導体溶液を滴下した後、PENフィルムを水平移動させるソリューションシェアリング法で塗布すると、親液性の高いチャネル部だけに付着する。その一方、テフロンバンク内に撥液性領域が残っていると、写真2-(a)のように有機半導体の塗布形状はバンク形状通りにはならない。一方、上記プロセスが最適化されると、(b)のようにバンク形状通りに有機半導体膜を形成することができる。

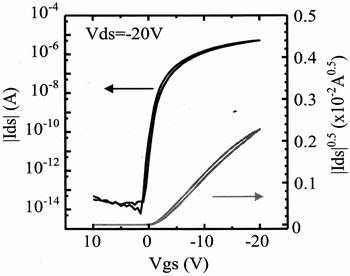

図8は作製した有機TFTのトランスファー特性で、キャリアモビリティは0.17cm2/V・s、ON/OFF電流レシオは1.1×108が得られた。これは、有機半導体の素子分離によってゲート電極上のチャネル部だけにホールが流れOFF電流が低下したためである。また、有機半導体とゲート絶縁膜界面の欠陥が少ないため、ヒステリシスのない良好なトランスファー特性が得られた。 上記の有機TFT上に低分子有機ELを積層したフレキシブルモノカラーディスプレイ(3.25×3.25cm)を試作した。画素数は128×128で、緑色と赤色それぞれモノカラーながら動画を表示することに成功。240Hzで高速駆動しても動画追従性が高く、有機TFTが正常に動作していることを確認した。 参考文献 |

||||||||||||||

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |

|