|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

有機エレクトロニクス研究会(10月17日) |

||||||||

10月17日、都内で開かれた「有機エレクトロニクス研究会 OME2012-45~OME2012-54)」。有機エレクトロニクスデバイス製造プロセス関連の講演を2件ピックアップする。を抜粋する。 工学院大学の馬場氏は、ウェットコート法と真空成膜法の中間的性質といえるエレクトロスプレーデポジション(ESD)法を有機薄膜太陽電池のバルクヘテロ活性層形成プロセスに適用することを提案。ESD法で作製した有機薄膜太陽電池を動作させたことを報告した。

ESD法は先端が尖った導電性チューブに高電圧を印加し、チューブ先端に留まった電荷によるクーロン力がチューブ先端の液滴の表面張力を超えたとき、対向電極に向かって液滴が噴霧されることにより成膜する方法。噴霧される液滴は数μmときわめて小さく、チューブ先端から対向電極に到達する間に溶媒が蒸発しナノパーティクルとなって基板上に入射して膜となる。スピンコート法をはじめとするウェットコート法と違い、溶媒による下層の溶解を心配する必要がないため、多層構造のデバイスに適しているといえる。今回の研究では、p型半導体であるP3HTとn型半導体であるPCBMを混合しESD法で噴霧してバルクヘテロ接合活性層を形成することにした。 試作したのはITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Alというバルクヘテロ接合有機薄膜太陽電池。バルクヘテロ混合層はP3HTとPCBMを重量比1:1で混合し、濃度0.1wt%でジクロロベンゼンに溶解。この溶液を3日以上撹拌した後、表面張力を下げて噴霧しやすいよう、撹拌溶液とアセトンを重量比1:1で混合した。そして、内径250μm以上のステンレスチューブを用いたESD法によって噴霧してバルクヘテロ混合層を成膜した。作製したデバイスを評価したところ発電しているのが確認でき、ESD法で有機薄膜太陽電池が作製できることが立証できた。 ただし、ESD法では導電性チューブが細すぎるためP3HTの固形物がチューブ内に詰まってしまうという問題が発生した。そこで、図1のように導電性チューブのなかに金属製ニードルを設け、ニードル先端をチューブ先端の液滴表面になるように改良した。この場合、液滴はチューブ先端ではなくニードル先端から噴霧される。したがって、チューブの径を大きくしても液滴サイズが大きくならずに済む。もちろん、ニードルの径を変更することにより液滴サイズを自由にコントロールすることもできる。研究グループはこの方法をNeedle-ESD(N-ESD)法と命名。ジクロロベンゼンに濃度0.08wt%で溶解したP3HTをN-ESD法で噴霧した。この際、ステンレスチューブの内径は250μm以上、ニードル径は50μm、印加電圧は3.75kV、基板間距離は5cmにした。この結果、従来のESD法で噴霧したサンプルに比べ基板上のP3HTはグレインサイズが小さくなっていることが確認できた。 また、従来の蒸着Alに代わってカソードもESD法で成膜することにトライ。焼成不要のAgナノインク(三菱製紙製)を活性層上にスピンコートした後、専用の湿式溶液を塗布することによってカソードを成膜した。この際、湿式溶液の浸漬時間が重要で、0~120秒と条件を変えたところ、浸漬時間15秒で1.22Ω/□ともっとも低いシート抵抗値が得られた。 一方、千葉大学の鵜澤氏は代表的な有機半導体であるペンタセンを外部電界によって選択成長させた研究成果を報告した。 実験では、石英管を配した気相成長炉にガラス基板を入れてペンタセン結晶を成長させた。炉は温度毎に3ゾーンに分かれており、上流側からN2キャリアガスを導入する一方、下流側にロータリーポンプを配置してチャンバ内を減圧。中間部に当たるゾーン2に原料ボートとガラス基板を配置した。プロセス条件は圧力1.5~2.5×102Pa、キャリアガス流量20mL/min、成長時間1時間に設定。3ゾーンの設定温度は上流側が200℃(または165℃)、中流側が150℃、下流側が100℃にした。

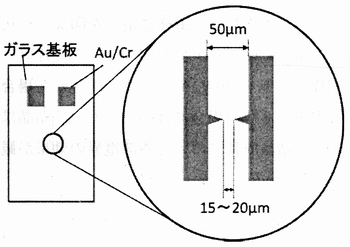

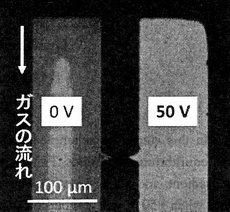

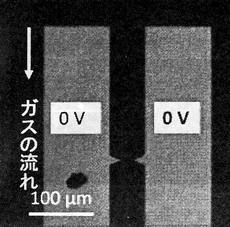

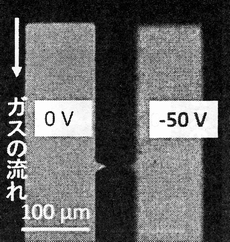

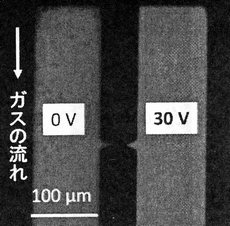

図2のように、ガラス基板上にはCr/Au電極を真空蒸着+フォトリソによってパターニング。電極間ギャップは50μmで、電界集中効果を検証するためギャップ15~25μmの突起対を設けた。 まず印加電圧50Vで結晶成長させたところ、写真1のように0V側の電極上の色が変化、具体的にはエッジ部分が濃く変化した。これに対し、50V側の電極上ではこうした色変化が観察されなかった。そのAFM像を観察したところ、0V側の電極表面には直径1~2.5μm、高さ150~200nmの結晶が多数観察され、その結晶面はペンタセンの低指数面と一致した。 次に、電圧レス(印加電圧0V)で結晶成長させたところ、写真2のように両電極とも色変化がみられず、AFM観察でも結晶成長が観察されなかった。 さらに、印加電圧-50Vで結晶成長させたところ、写真3ではわかりにくいが-50V側の電極のエッジ付近にわずかながら色変化がみられた。 続いて、電界強度の違いによる変化を検証するため、印加電圧30Vで結晶成長させたところ、0V側の電極上の色が変化し、表面に直径1μm程度、高さ150~250nmの結晶が観察された。一方、30V側の電極上ではこうした色変化がみられず、結晶も観測されなかった。 これからの結果からペンタセンは極性がないにも関わらず、陰極の表面に選択的に成長することがわかった。その原因としては、ペンタセンがなんらかの影響によってプラスにイオン化するためと推測される。一方、同じ陰極上でもエッジに集中して成長するのは電界強度と深い相関があるためと考えられる。つまり、エッジ部分は中央部分に比べ電界強度が高いため、ペンタセン結晶が優先的に成長すると推測される。

参考文献 |

||||||||

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |

|