|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

第70回応用物理学会学術講演会(9月8~11日) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月8~11日、富山大学(富山県富山市)で「第70回応用物理学会学術講演会」が開かれた。有機デバイス関連ではプリンティングテクノロジーをはじめとするウェットプロセスに関する講演が相次ぎ、プリンタブルエレクトロニクス時代の到来が身近に迫ってきたことを感じさせた。独断と偏見でおもな講演をピックアップする。 F-SAMホール注入層は高分子有機ELにも有効

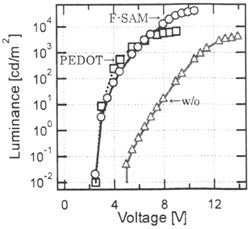

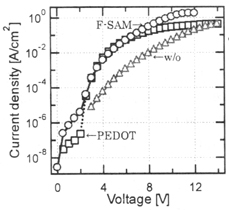

高分子有機EL関連では、名古屋大学と大阪大学がポストPEDOT/PSS(ポリエチレンジオキシチオフェン/ポリスチレンスルホン酸)としてフッ素化自己組織化単分子膜(F-SAM)をホール注入層に用いることを提案した1)。PEDOT/PSSに比べF-SAMは成膜しやすく、下地であるITOアノードを溶解したり、上層である高分子発光層内へ拡散して発光特性を損なうことがないためである。 ITOアノード上に市販のF-SAMを気相法によって成膜した。この結果、表面の接触角(水)は当初の20度から110度に変化し撥水性を示した。その後、緑色発光材料としてGreenK2(住友化学製)を独自のキャスト法によって塗布した。ここでわざわざ独自と断ったのは、コンベンショナルなスピンコート法では下地が撥水面であるため、塗布ムラが大きく均一な膜形成が困難なため。この後、LiFとAlを蒸着して高分子素子を作製した。 図1は電流密度-電圧特性で、ホール注入層レス素子に比べ特性が大幅に向上し、リファレンスであるPEDOT/PSS素子と同等の特性が得られた。これは、F-SAMでカバリングされたITOアノードの仕事関数が本来の4.9eVから5.5eVへ上昇し、仕事関数5.7eVであるGreenK2へのキャリア注入障壁が低減したためである。また、図2のように輝度-電圧特性もホール注入レス素子に比べ大幅にアップ。PEDOT/PSS素子と比べても高電圧印加時での輝度が向上した。ちなみに、ライフ特性についてはホール注入層レス素子よりは向上したものの、PEDOT/PSS素子より低かった。 アニール処理で有機ELの特性を改善

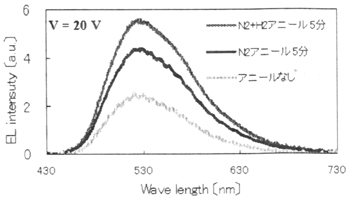

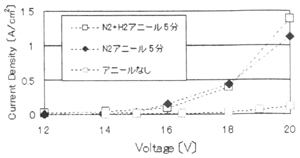

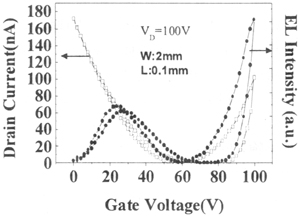

一方、東京農工大学はアニール処理で有機ELの特性を改善できることを報告した2)。有機膜界面や膜中の欠陥を低減する狙いで、アニール処理という容易なプロセスで特性を改善できるメリットは大きいと感じた。 ITOアノード付きガラス基板にホール輸送層としてTPD膜、そして発光層兼電子輸送層としてAlq3膜を膜厚50nmで真空蒸着した後、100℃×5分アニール処理し、最後にAl-Liカソードを蒸着して素子を作製した。アニール処理はN2ガス雰囲気とN2+H2混合ガス雰囲気で行い、それぞれの特性を比較評価した。その結果、図3、4のようにアニールデバイスはレスデバイスに比べ電流値および発光強度が増加。とくにN2+H2雰囲気でアニールした場合、もっとも発光強度が高くなった。これらの結果はアニール処理によってITO~TPDの界面状態が変化しホール注入量が増加したためと考えられる。 IZO/APC/IZO3層を透明有機ELの光透過性カソードに 透明有機ELを開発していることで知られる東京工芸大学は、透明有機ELの光透過性カソードとして薄膜メタルをIZO(In2O3-SnO2)でサンドイッチ化した3層構造を提案した3)。IZO単層カソードよりも電子注入特性を改善するとともに、超薄膜メタルカソードよりも可視光透過率を改善するという狙いがある。

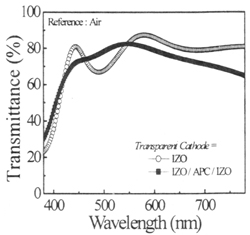

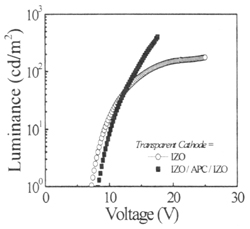

新たに考案したのがIZO/APC(Ag-Pd-Cu)/IZOの3層で、いずれもマグネトロンスパッタリング法によって室温成膜した。さまざまな膜厚を試したところ、上下ともIZOは30nm、APCは10nmで可視光透過性、キャリア注入特性ともベストの結果が得られた。 そこで、ITOアノード/PEDOT:PSSホール注入層/NPBホール輸送層/Alq3発光層兼電子輸送層/BCPホール阻止層/光透過性カソード素子を作製。リファレンスであるIZO単層カソード(膜厚300nm)素子と特性を比較した。図5は輝度-電圧特性で、3層素子は高電圧印加時における電流密度が増加しマックス400cd/m2という高輝度が得られた。図6は透過率特性で、リファレンスであるIZO単層カソード素子と同等の透過率が得られた。 さらなる特性改善を図るため、ITOにCsをドープしたITO:Csを用いたITO:Cs(30nm)/APC(10nm)/ITO(30nm)素子も作製。有機層と接するレイヤーの仕事関数を低減し電子注入特性を高める狙いで、まだプロセス条件などが最適化できていないためか、輝度は上昇しなかったものの、予想通り低電圧シフトすることが確認できた。 昇華精製装置を改良して有機材料の純度と収率を改善 デバイス特性に大きな影響を与える有機材料の純度について興味深い報告をしたのが信州大学とトッキで、有機材料を高純度化する昇華精製装置を改良し、純度と収率を向上することに成功した4)。

周知のように、有機ELに限らず有機デバイスは用いる有機材料のピュリティが特性に大きな影響を与える。このため、低分子有機ELでは低分子有機材料を昇華精製して純度を高めており、このピュリティの高さが材料の純度を上げるのが困難な高分子有機ELに先行している理由となっている。しかし、昇華精製は材料の収率を落とすため、いかに昇華精製回数をミニマム化しながらハイピュリティを確保することが課題となっている。

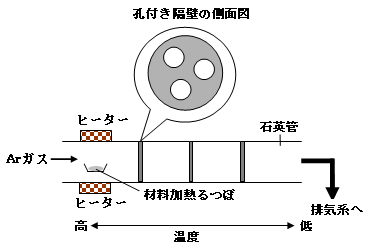

こうした問題について研究グループは孔つき隔壁を導入した昇華精製装置を考案した。図7のように昇華精製装置内に複数の孔を設けた隔壁を20~50㎜ピッチで導入して昇華精製後の純度を向上する狙いで、①昇華された物質の移動距離が増加して不純物の分離性が向上する、②クラスターの分解によって不純物の分離が促進される吸脱着過程が増加する、といった効果が期待できる。 表1はホール阻止性電子輸送材料であるBCPを昇華精製した後、素子を作製した際の素子特性例で、隔壁を導入せずに昇華精製したBCPを用いた場合に比べ素子特性が駆動電圧が低下。1回の昇華精製でも隔壁レス昇華精製を3回行った場合よりも駆動電圧が低下した。もちろん、収率も従来の15%程度から大幅にアップし精製コストとハイピュリティを両立することができた。 DNTTを用いて大気安定性の高い有機トランジスタを 有機トランジスタでは、東京大学 染谷隆夫氏の研究グループが低電圧駆動でかつ大気安定性の高いデバイスを報告した5)。

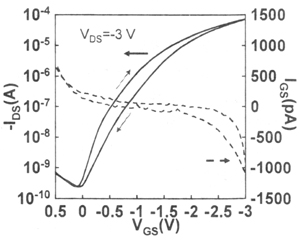

低電圧化に当たっては、春季応用物理学会でも報告した極薄AlOx+SAM(Self Assembled Monolayers)ゲート絶縁膜を採用し、駆動電圧を3V以下に低減した。後者に関しては、これまでおもに用いてきたペンタセンに代わってDNTT(ジナフトチエノチオフェン)を有機半導体材料に用いた。周知のように、DNTTはイオン化エネルギーが高く酸化されにくいため、ペンタセンなど他の有機半導体材料に比べ大気安定性が高いのが特徴で、キャリアモビリティもペンタセンに匹敵する。 DNTT膜の膜厚を変化させてトランジスタ特性を評価したところ、表2のように膜厚30nmでキャリアモビリティ、Vthとも良好な結果が得られた。また、本題である大気安定性に関してはデバイス作製後、72日大気中に放置して特性を再評価したところ、モビリティは1.56cm2/V・secから1.62cm2/V・sec、Vth(しきい値電圧)は-1.2Vから0.48Vとむしろ改善した。これは、リーク電流の減少などが寄与したと考えられる。さらに、-3VでDCストレスを11時間かけたところ、電流値の低下はわずか9%に過ぎず、大気中でも安定動作することが確認できた。ちなみに、同構造のペンタセン有機トランジスタはDCストレスを印加すると1時間後に電流値が10%以上低下するという。 低温硬化型PMSQを用いて塗布型有機トランジスタを

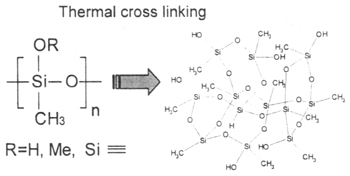

有機トランジスタに限った話ではないが、ローコスト化を図るためウェットプロセスを多用するうえで注意しなければならないのが下層の溶解対策。そのソリューションとしてニュープロポーザルを報告したのが大阪府立大学、東京大学、大阪市工業研究所のグループ6)。ゲート絶縁膜材料として有機-無機ハイブリッド材料であるポリメチルシルセスキオサン(PMSQ)を用いたもので、低温硬化しながら、硬化後は耐溶剤性も高いという特徴がある。 ゾルゲル法でPMSQを合成する際にSiOH含有量を減らすことによって150℃で低温硬化するようにした。このため、一般的なプラスチックフィルムをサブストレートに使用することができる。もちろん、PMSQ膜はコンベンショナルな無機SiO2膜と同様、低いリーク電流と高い絶縁耐性を示す。 実験では、PMSQゲート絶縁膜上にP3HT有機半導体層を設けた塗布型有機トランジスタを作製。この結果、図10のように熱酸化SiO2ゲート絶縁膜素子に比べキャリアモビリティが4倍に向上するとともに、電圧ストレスに対しても高い安定性が得られた。これは、PMSQ表面ではキャリアトラップサイトとなるSiOH密度が低く、有機側鎖基(CH3基)の存在によって表面エネルギーが高くなるため。さらに、PMSQは側鎖を調整することによって高誘電率化や光架橋機能付与などが容易で、駆動電圧を低減したり、フォトリソ加工が容易といった利点もあるとしている。

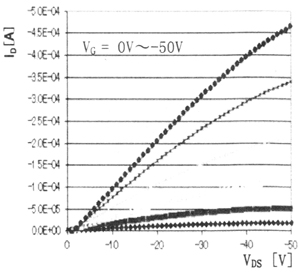

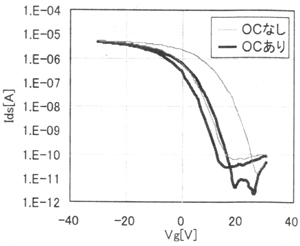

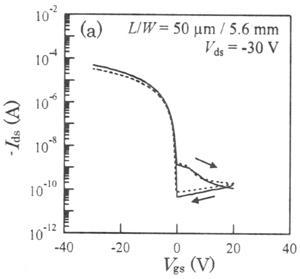

半導体層~ソース/ドレイン間にV2O5を挿入 V2O5バッファ層を用いることによりP3HT有機トランジスタの特性を改善したのが新潟大学7)。 Si酸化膜付きシリコン基板上にP3HTをスピンコートした後、V2O5膜とAu膜を真空蒸着してソース/ドレインを形成しトップコンタクト型有機トランジスタを作製した。図11はID-VD特性で、V2O5を挿入することによってON電流が増加した。これは、V2O5とP3HTの間に電荷移動錯体が形成され、ゲート電圧印加によって電荷分離してキャリアが効率的にP3HT半導体層へ注入されたためと考えられる。 オーバーコートによって大気安定性を改善 有機半導体材料にSWNTをドープするのは結晶粒子間をCNTによってネットワーク化するとともに、短チャネル化効果をもたせるためで、この混合溶液をインクジェットプリンティング法で形成したボトムコンタクト型有機トランジスタはキャリアモビリティ1cm2/V・sec以上、ON/OFF電流レシオ106という高い特性を誇る。ただ、試作したデバイスはVthが10~15Vと高いほか、ヒステリシスが大きいため、今回OCによるパッシベーションを設けて大気安定性を改善した。

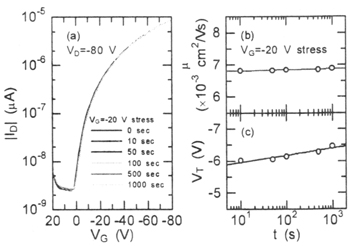

OC材料はオレフィン樹脂、アクリル樹脂、PMMA(ポリメチルメタクリレート)、PVP(ポリビニルフェノール)、ポリスチレンなどを検討。いずれのOCを用いた場合も図12のようにヒステリシスが大幅に減少し、H2OやO2に対するガスバリア性が確認された。一方、OC材料の比誘電率はデバイスのVthに比例し、アクリル系OCを用いるとVthが低下した。これは、OC材料の分極がVth特性に影響するためと考えられる。さらなる特性改善を図るため、OOC材料にアミン化合物をドープしたところ、Vthが2.1Vから-3.6Vと劇的に低下した。これは、アミン化合物によってホールトラップが促進されるためと考えられる。 高分子半導体材料で有機発光トランジスタの発光色を制御 有機トランジスタの発展形で究極のアクティブマトリクス駆動ディスプレイといわれる両極性有機発光トランジスタを報告したのが大阪大学。従来、有機発光トランジスタはコンベンショナルな蒸着型が唯一に近い報告だったが、今回は塗布型高分子半導体材料でp型およびn型の両極性動作を確認した9)。 試作したのはトップゲート・ボトムコンタクト型だが、ソース/ドレインにはITO、有機半導体層にはF8およびF8T2を用いた。これは、ITOのイオン化ポテンシャル(約4.8eV)がP8およびF8T2のHOMO並びにLUMOのほぼ中間に位置するため。デバイスはITOソース・ドレイン/高分子有機半導体層/PMMAゲート絶縁膜/Auゲート電極といった構造である。

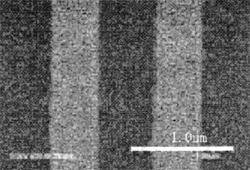

最初に作製したF8デバイスのキャリアモビリティはp型が1×10-3cm2/V・sec、n型が1.2×10-3cm2/V・secで、両極性動作を確認。F8に由来する青色発光が得られた。次に作製したF8T2デバイスではF8T2に由来する黄色発光を確認、両極動作する有機半導体材料によって発光色が設定できることがわかった。この際のモビリティはp型が4.2×10-4cm2/V・sec、n型が1×10-3cm2/V・secだった。 反転オフセット印刷法でサブミクロンパターンを形成 製造プロセス技術関連では、ソニーの反転オフセット印刷法の発表が注目を集めた10)。反転オフセット印刷法は近年研究開発が活発になっているニュープロセスで、インクを全面にコーティングしたシリコンブランケットロールを版の凸部に接触させて余分な部分に付着したインクを除去した後、インクをワークに転写印刷する。 ソニーはサブミクロンのファインラインを形成する電極形成法として検討。具体的には、まずナノサイズPdインクを反転オフセット印刷し、200℃以下で低温焼成する。続いて、NiB(ボロン含有Ni)を無電解メッキしPd触媒上にだけ選択的に付着させて配線パターンにする仕組み。Pd粒子は粒径4nm程度で、凝集を抑制するため、ナノ粒子を複数の保護膜で被覆し独立分散状態にする。例えば低温で熱分解する保護膜はインク印刷後の乾燥・焼成工程で熱分解してPd粒子同士を融着させる。一方、別の保護膜はシリコンブランケットロールへのインク濡れ性を高めて転写性を高めるといったイメージである。

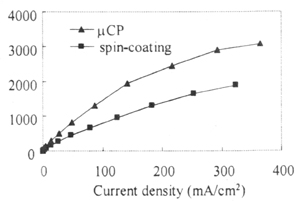

写真1はPd膜の印刷パターン例で、線幅200nmまではシャープなファイン印刷が確認できたが、線幅100nmになるとラインのエッジ解像性が低下した。また、NiBメッキ後はPd印刷直後よりも解像性が低下し、デバイスに実用化できるのは線幅300nmクラスまでだった。気になる位置精度は±1μmクラスと良好で、1μmクラスの段差がある場合も段差による悪影響がみられなかった。さらに、350℃でのポストアニール後の体積抵抗値は22.3μΩ・cmと配線向けとして高い導電性が得られた。ただ、印刷&メッキ成膜のため、NiB膜の表面平滑性はRa(Roughness Average)=2.28nmとコンベンショナルなスパッタリング膜に比べ低かった。 ボトムゲート型TFTのゲート電極の表面平坦性はキャリアのトランスポート特性に影響を及ぼすため、表面平滑性が問われないトップゲート型のゲート電極にこのプロセスを適用。試作した低温Poly-TFTのチャネル長は3μm、チャネル幅は10μmで、キャリアモビリティは104cm2/V・sec、ON/OFF電流レシオは107、Vthは4Vと従来のフォトリソデバイスと同等だった。すなわち、表面平滑性が問われない配線用途ならば実用化のメドがついたとしている。 μCP法で有機EL発光層を形成すると特性が向上する??? ここにきて新たなプリンティングテクノロジーとして浮上しているマイクロコンタクトプリント(μCP)法を用いて有機ELデバイスを作製したのが化学技術戦略機構、セイコーエプソン、神戸大学、産業技術総合研究所。これまで研究グループは有機トランジスタのP3HT有機半導体層やPEDOT/PSS電極をμCP法で1μmクラスのファインパターンを形成することに成功。今回、初めて有機ELデバイスへの適用可能性を示した11)。

作製したのはITOアノード/PEDOT:PSSホール注入層/高分子発光層/TPBi電子輸送層/LiFバッファ層/Alカソード素子で、高分子発光材料としてF8とF8BTを使用。μCP法によって幅50μmでダイレクト印刷することに成功した。そして、F8デバイスは青色、F8BTデバイスは緑色発光することを確認した。図14はコンベンショナルなスピンコートデバイスとの特性比較で、スピンコートデバイスに比べ2~3V低電圧化するとともに、効率も2倍近く向上した。その理由として「PEDOT/PSSホール注入層~発光層間に良好な界面が形成されるため」と説明。つまり、スピンコートデバイスでは高分子発光材料をμCP法で印刷する際、溶剤によってPEDOT/PSSの大部分が溶解して界面が実質的になくなっているのに対し、μCP法では明確な界面が残っているためと結論づけた。 以上が講演のサマリーだが、上記の特性向上メカニズムについては大きな疑問が残った。筆者の私見では、スピンコートデバイスでPEDOT/PSS層がほぼ消滅したのは発光ポリマーインクに含まれる溶剤の選定を誤ったためであり、μCP法でPEDOT/PSS層がほとんどダメージを受けなかったのはインクに含まれる溶剤が最適化できていたためだと思う。つまり、スピンコート法とμCP法の優劣を議論するような本質的な話ではないと思った。ちなみに、ここで問題となる両工法で用いた溶媒に対する言及はなかった。 相分離プロセスで工程数を削減するとともに特性再現性を改善

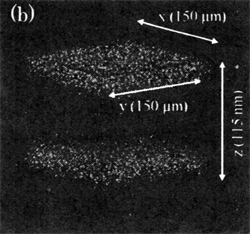

これまでの学会発表では、P3HTとPMMAを用いてゲート絶縁膜と有機半導体層を一括形成する報告や、P3HTとポリスチレンを用いて保護膜付き有機半導体層を形成する報告などが知られる。ソニーがおもに研究しているのは塗布型有機半導体材料であるTIPSペンタセンと絶縁性ポリマーであるPαMS(ポリ-α-メチルスチレン)を用いるもので、溶媒に溶解させた混合溶液をスピンコートし、60℃×1時間乾燥させると、配向TIPSペンタセン層/TIPSペンタセン&PαMS混合層/配向TIPSペンタセン層に分離した自己整合型3層が得られる(写真2)。この多層膜を用いたボトムコンタクト型有機トランジスタのキャリアモビリティは0.12cm2/V・secで、図15のようにPaMS/TIPSペンタセンという従来デバイスとほぼ同等だった。これは、PaMSドープでもキャリアトランスポート特性が損なわれていないことを意味する。このケースにおけるアドバンテージは、①アレイ化した際、個々のトランジスタ特性バラつきが大幅に抑制される、②耐熱性が180℃程度に向上し、これ以下の温度ならモビリティをはじめとする特性が低下しない、といった2点が挙げられる。 ここで重要なのはPαMSの分子量で、分子量2000ではTIPSペンタセンは配向しなかった。これに対し、分子量を2万以上にすると0.1cm2/V・sec以上と比較的高いモビリティが得られた。容易に想像できるように用いるポリマーと溶媒の選定も重要で、TIPSペンタセンとPiBuMA(ポリイソブチルメタクリレート)ポリマーを用いたところ、乾燥後も相分離せず単なる混合膜となり、トランジスタ特性も大幅に低下した。 参考文献 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真1 Pdナノ粒子の印刷パターニング例10)

写真1 Pdナノ粒子の印刷パターニング例10)

写真2 相分離膜の3D像12)

写真2 相分離膜の3D像12)